TCFD情報開示

表示言語の切り替え

キヤノンMJは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同し、TCFDのフレームワークに沿って気候関連情報を開示しています。

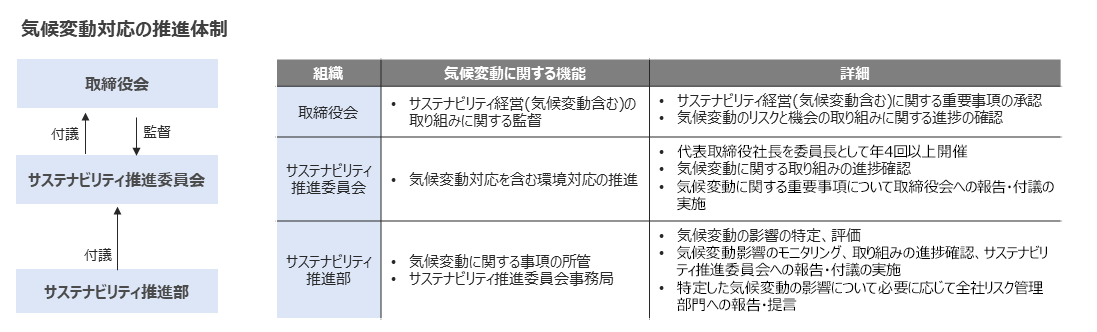

ガバナンス

取締役会の監督体制

キヤノンMJグループのサステナビリティ推進委員会における討議・決議事項は、経営の根幹に関わる重要事項であり、全社横断的なテーマであるため、取締役会が監督する体制を構築しています。取締役会は、気候変動に関するリスクと機会について少なくとも年1回サステナビリティ推進委員会より報告を受け、気候変動のリスクと機会の取り組みに関する進捗をモニタリングし監督しています。2024年は、取締役会に1回付議しました。

サステナビリティ推進委員会

気候変動に関する事項は、サステナビリティ推進委員会にて討議しています。気候変動を含むサステナビリティに関わる事項全般について、委員長である代表取締役社長が統括責任を担っています。気候変動が事業に与える影響について少なくとも年1回評価を行い、特定したリスクの最小化と機会の獲得に向けた討議を行っています。

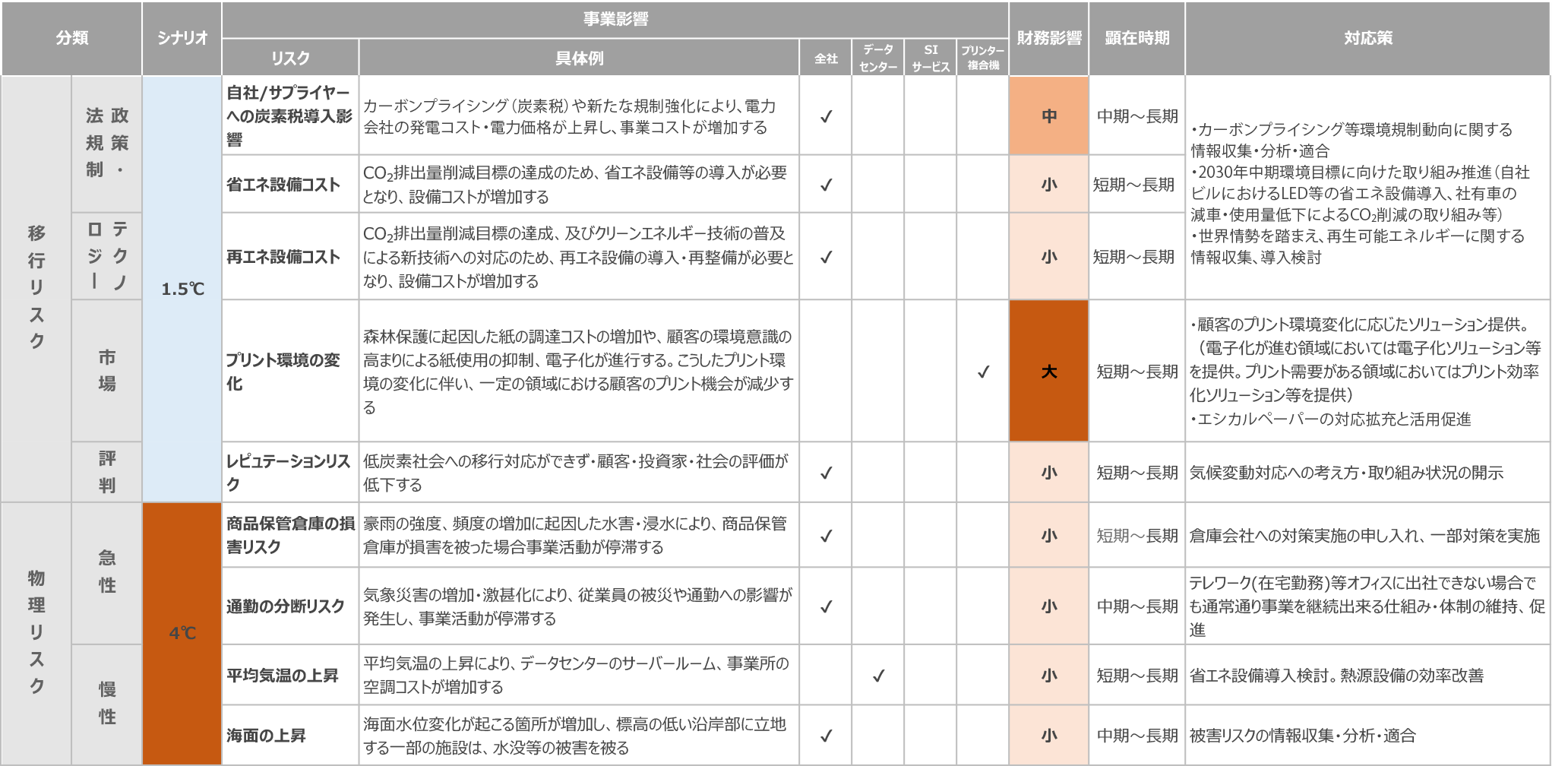

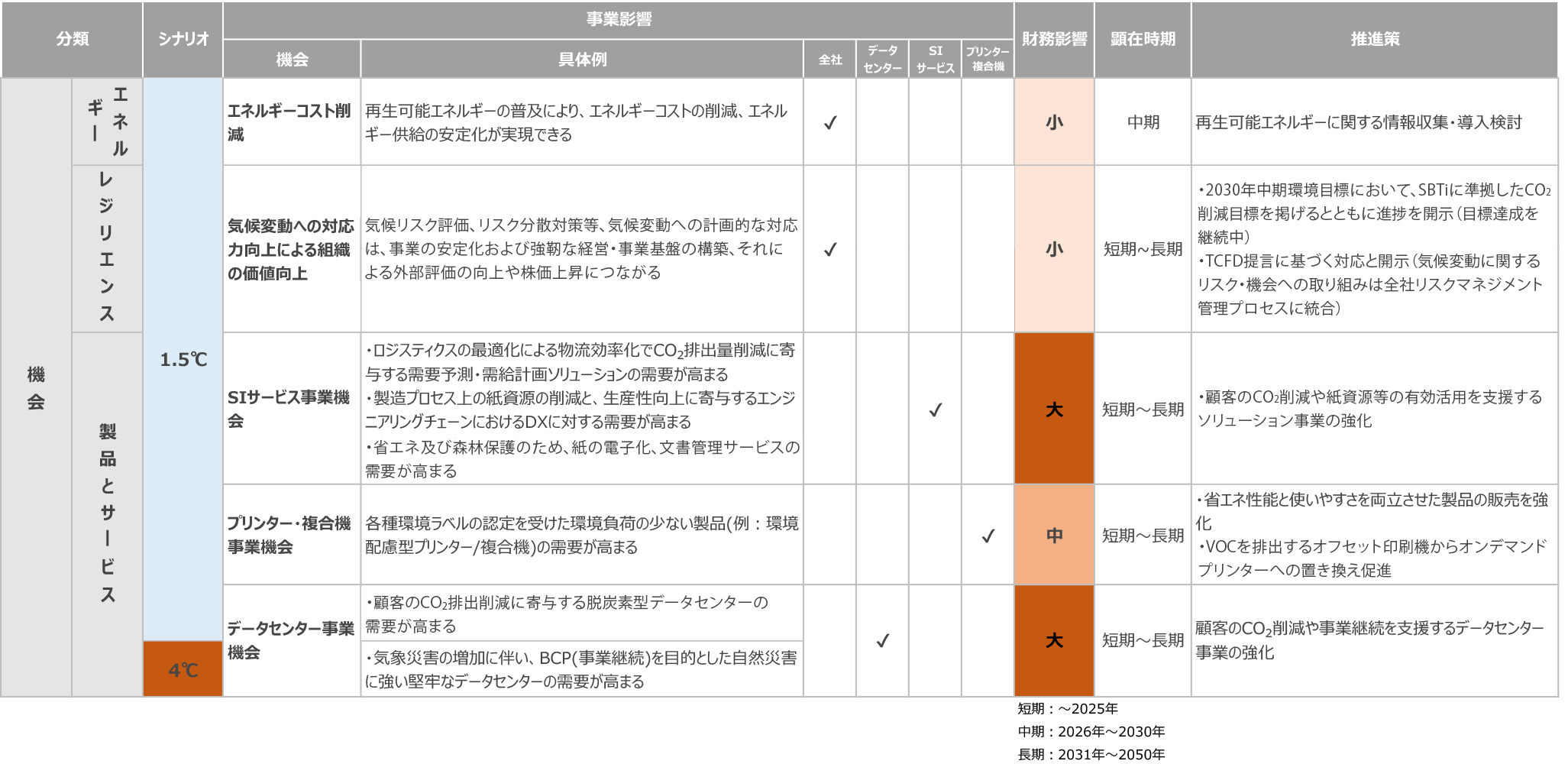

戦略

キヤノンMJグループでは、気候変動が事業にもたらすさまざまなリスクと機会を具体的に把握するためにシナリオ分析を実施しています。シナリオ分析では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の1.5℃(RCP1.9)シナリオ及び4℃(RCP8.5)シナリオに加え、IEAのSDSシナリオを用いています。全社共通に関わるリスクと機会及び、当社グループの主要な事業のうち気候変動に与える影響が大きい事業に関わるリスクと機会を分析し、リスクと機会の顕在時期を短期・中期・長期の時間軸で特定しています。分析の内容については毎年見直し、必要に応じてアップデートを行っています。

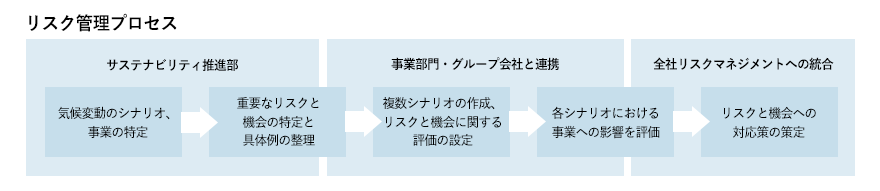

リスク管理

気候変動に関する事項を所管するサステナビリティ推進部は、グループ会社内の関係部署と連携の上、気候変動の影響によるリスクと機会の特定を主導し、状況の把握を行います。さらに、それぞれのリスクと機会に対する対応・対策を検討し、サステナビリティ推進委員会に報告・付議します。特定した気候変動の影響と内容に応じて全社リスク管理部門に対しても報告・提言を行うことで気候変動の影響を全社リスクマネジメントに統合する役割を担っています。

指標と目標

キヤノンMJグループは、2022年より「キヤノンMJグループ環境ビジョン2050」とその中間目標である「キヤノンMJグループ2030年中期環境目標」を掲げています※1。「キヤノンMJグループ2030年中期環境目標」における「カーボンニュートラルの実現」の指標を、SBTi※2の基準に沿って取り組んでいます。2024年1月にその指標を、「2030年までに、スコープ1、スコープ2排出量を42%削減(2022年比)」へとアップデートするとともに「2030年までに、スコープ3(カテゴリー1、11)排出量を25%削減(2022年比)」を追加しました。

2024年のCO2排出実績は、以下のとおりです。スコープ1、スコープ2、スコープ3のデータは第三者保証※3を取得しています。

| 指標 | 2030年度目標 | 2024年度実績 | 2024年度排出量実績 |

|---|---|---|---|

| GHG排出量削減率 (基準年 2022年) |

スコープ1、スコープ2 42%削減 | 14.7%減 | 26,040 t-CO2 |

| スコープ3(カテゴリー1、11)25%削減 | 5.3%減 | 611,230 t-CO2 |