普段目にするスーパーの値札、実はキヤノンPPSが支えていた? POP制作の裏側をのぞく

普段目にするスーパーの値札、実はキヤノンPPSが支えていた? POP制作の裏側をのぞく

2025年3月25日

スーパーマーケットやドラッグストアなどで買い物をするとき、価格や商品名、特売情報などが書かれた印刷物を、じっくり見たことはありますか? 「POP」と呼ばれるそれらは、商品購入の決め手となる情報を伝えてくれる大切な役割を担っています。

そんなPOP制作に実は一役買っているのが、キヤノンマーケティングジャパン(以下、キヤノンMJ)グループのキヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(以下、キヤノンPPS)が提供するPOP広告制作システム「ポップエース」。

私たちの生活に身近なPOPはどのような仕組みで作られているのか、そしてPOP制作の課題解決を支える担当者たちの想いとは? キヤノンPPSでポップエースを含めた開発の責任者を務める宮田 和彦さん、ソリューション企画担当の佐野 典子さん、営業担当の長野 至高さんにお話を聞いてみました。

POPは商品購入の決め手となる重要な情報伝達ツール

― まずは「POP」について教えてください。そもそも、どのようなものを指すのでしょうか?

佐野:「POP」は「Point of Purchase」(購買時点)の略称で、一般的に、お客さまが買い物をする際に必要な商品情報を分かりやすく伝えたり、購買意欲を高めたりする役割を持つ広告・販促物のことを指します。

ポスターや店舗案内、セール告知、横断幕、のぼりなども含めて、お店の中のあらゆる広告・販促物をPOPと考えることができますが、なかでもよく目にするのが、商品名や価格、セールスポイントなどが記載されている「プライスPOP」ではないでしょうか。プライスPOPは、お客さまが商品を購入する最終的な決め手ともなる非常に重要なツールです。

― 確かに、商品を買うときに、無意識にチェックしていますね。プライスPOPをお客さまに見てもらうための工夫などはあるのでしょうか?

佐野:お店側はいろんな情報を入れてアピールしたいと考えがちなのですが、買い物をするお客さまの視点で考えると、やはり商品名と価格がパッと見て分かりやすいことが一番大事だと思います。

次に、そのほかの情報をどう厳選するかも重要です。扱う商品や、お店の方針によってさまざまなケースがありますが、お客さまの商品選びに役立つ情報を明確に表示することが大切です。

価格のバラつき、情報反映のタイムラグ…小売企業が抱えるPOP制作の課題

― 今回はプライスPOPを中心にお話を伺いたいと思うのですが、そもそもどのように作られているのでしょうか?

佐野:個人店や規模の小さいスーパーなどですと、市販のラベルソフトを使って制作したり手書きで作っていらっしゃったりするケースもあるかと思います。

ただ、チェーン展開しているスーパーマーケットやドラッグストアなどですと、店舗数が多く、一つの店舗内だけでも膨大な数の商品があり、大型店舗では数万点にのぼるほどの大量のPOPを用意しなければなりません。

― かなりの手間がかかりそうですね。

佐野:はい。店舗ごとに手動で制作していると時間と労力がかかり、ミスも発生しやすくなってしまいます。人手不足が課題となっている今、それは大きな負荷ですし、ほかにもさまざまな問題が起きてしまう可能性があります。

例えば、本部と店舗間で情報がスムーズに共有できず、価格などの変更がリアルタイムで反映できない、企業として販売方針やPOPデザインの統一感を保つのが難しい、などです。

ですから、チェーン展開する企業の多くが、本部にPOP制作機能を集約しています。

― 本部でPOPを制作するのですか? 印刷して各店舗に送る形ですと、時間や配送コストがかかりそうですし、店舗との連携が難しそうです。

佐野:実はそこを、POP広告制作システムが支えているんです。

私たちは、「ポップエース」というPOP広告制作システムを提供しており、これを通じて、流通・小売業界のお客さまのPOP制作に関するさまざまな課題解決を支えています。

誰でも簡単に使えて、業務効率もアップ!POP制作の課題解決を支えるポップエースとは?

― ポップエースを活用すると、どのようにPOPを制作できるのですか?

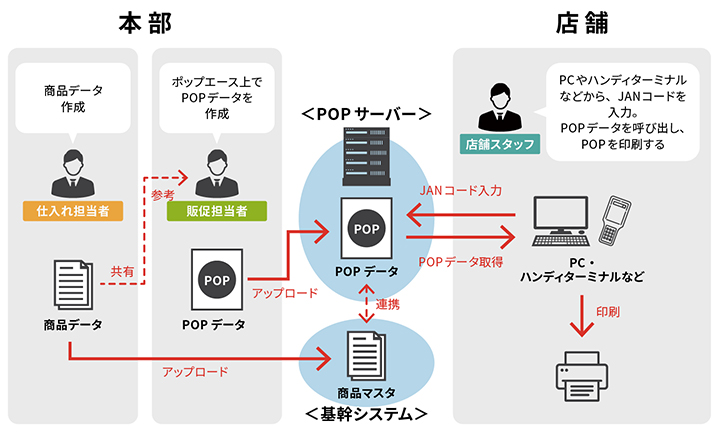

佐野:まずは本部の仕入れ担当者の方などが管理している商品データを基に、販促担当の方がポップエース上でPOPデザインを作成します。「新商品」や「これがおすすめ」など、どのようなカテゴリーにどのような情報を掲載するか決め、レイアウトする訳ですね。デザインが完成したら、サーバー上にアップロードします。

お店側は、パソコンなどからJANコードと呼ばれる商品識別コードを入力すると、サーバー上の商品データと連携し、本部が決めたレイアウトに沿って必要情報が入力されたPOPデータを閲覧・ダウンロードできます。それを必要に応じて調整・印刷するという流れです。

― お店の方は、JANコードを入力するだけで、必要なPOPを出力できるのですね。

佐野:はい。店舗ではさまざまな方が働いており、パソコンなどの電子機器を使い慣れていないという方も多くいらっしゃいます。ですから、操作が簡単で分かりやすいことが大切です。ポップエースは誰でも手間なく使えるよう、UI・UX※の設計にこだわっています。

また、店舗で商品管理などに使われているハンディターミナルとの連携機能もあるため、売り場での作業も軽減できます。

お客さまが多く行き交う売り場に掲示していると、POPも破損したり、汚れたりすることがあります。そうしたPOPを見つけたとき、従来なら、いちいちバックヤードに戻ってPOPデータを検索し、印刷する必要がありました。特に大型店舗では手間と時間がかかりますよね。

でも、ポップエースの連携機能を使えば、手元にあるハンディターミナルで商品のJANコードを読み取り、その場で印刷指示を出すことができます。POPの差し替えをより効率的に行っていただくことができるんです。

長野:使いやすい、作業が楽になったという理由で「ポップエースのファンです」と声をかけてくださる店舗の方もいらっしゃるんです。とても嬉しいことだと感じています。

-

※

UI・UX…UI(ユーザーインターフェース)は、ユーザーが製品やサービスを利用する際、直接触れる画面や操作部分を指す。 UX(ユーザーエクスペリエンス)は、ユーザーが製品を使って得る全体的な体験や満足度を指す

お客さまに寄り添い、現場を深く理解する。ワンストップで課題解決に向き合うキヤノンPPSの強み

宮田:ポップエースは、まだパソコンが世の中に浸透していなかった1984年に誕生しました。当時、POP制作はすべて手書きで、より時間のかかる作業でした。そこで、「POPづくりをもっと効率化したい」というお客さまのご要望に応える形で開発されたのです。誕生から約40年間お客さまの声に応え続け、進化し続けて今に至ります。

― そんなに長く支持されているのですね。ポップエースが選ばれ続ける一番の強みは、どんなところにあるとお考えですか。

宮田:ご提案から開発、アフターサポートまで、キヤノンPPSの各部門のメンバーがワンストップでお客さまに寄り添うことができる点だと感じています。私たちは、営業、開発、マーケティング、技術サービスなど、各分野の専門知識を持ったメンバーが一体となってプロジェクトに取り組みます。互いに連携し、例えば主体となってお客さまに接する営業担当だけでなく、そのほかのメンバーもお客さまの現場を深く理解し、課題やニーズを的確に汲み取って開発することを大切にしています。そうした姿勢から、スピーディーかつ柔軟に最適解をご提案することが可能になっています。

長野:そのため、お客さまの課題やご要望に合わせた個別機能の開発なども柔軟に行っています。

ポップエースは、チェーン展開の小売企業さまだけでなく、さまざまな小売店のPOP制作を請け負う印刷会社さまなどにも、ご利用いただくケースがあるのですが、そうしたお客さまから「店舗、売り場、棚などの並びに合わせて、POPを印刷したい」といったお問い合わせがありました。

印刷したPOPを客先の店舗に配達する際、掲示する売り場や棚の並びと、配達されたPOPの重ね順が異なっていると、仕分けなどの手間が発生してしまうという課題があったのです。

そこで、開発チームやソフトウエアサポートチームとも協力し、ポップエース上で各店舗の部門順・棚順にデータを並び替えて印刷できるプログラムを開発しました。多くの小売店では、売れ行きなどに合わせて商品を陳列する棚を変えることが頻繁にあり、「棚割り情報」として管理していらっしゃいます。そうした情報と連携することで、適切な順番で印刷することを可能にしました。

― お客さまがそれぞれ抱える課題の解決に伴走しているのですね。

佐野:はい。それに、お客さまも気が付かれていない課題を見つけるためにも、私たち自身が現場についてより深く知ることが非常に重要だと考えています。

例えばお客さまにお願いし、店頭やバックヤードの業務を体験させていただいています。実際に、その体験からサービスカウンター業務が煩雑化しているという課題を発見し、新たなサービスをご提案しシステム開発につながった事例もあります。

目指すのは、ワクワクする店舗づくりへの貢献。グループの力を合わせて挑む

― 最近、デジタルPOPを見かけることも増えてきましたが、紙からデジタルへのシフトは今後増えていくのでしょうか?

長野:業界の人手不足が課題となっている昨今、電子棚札(デジタルのプライスPOP)に対するニーズは年々高まっていると感じます。電子棚札であれば、セール終了など特定のタイミングで全店舗の棚札を一斉に切り替えることができ、差し替えの手間が大幅に削減できます。紙のPOPと比較して、差し替えの抜け漏れや、レジとの売価情報の誤差などが発生しにくいメリットもあります。

近年は視認性や見栄えも大きく向上しているので、今後も電子棚札の導入は増えていくと思います。

宮田:当社では、ポップエースで作ったデータを電子棚札のシステムと連携し、対応できる仕組みを構築しています。もちろん、従来の紙によるPOPに対するニーズもまだまだ高いので、紙とデジタル、どちらにも対応できる柔軟なサービスをご提供していきたいと考えています。

― そのほか、今後、流通・小売業界のこれからを支えるために、取り組んでいきたいことはありますか?

宮田:今、流通・小売業界では、売り場の価値向上がこれまで以上に強く求められています。ECが普及した世の中でリアル店舗に足を運んでもらうためには、利便性だけでなく、いかにワクワクする体験を生み出せるかが重要です。

私たちも、そうした業界の課題解決に応えるべく、POPという枠組みを超えたソリューションをご提供していきたいと考えています。

長野:今まさに、そうした動きに向けての取り組みを社内で進めているところです。キヤノンPPSの他部署や、キヤノンMJグループとの連携を強化し、動画やデータ、AIを活用した販促支援など、どのような貢献が求められるか検討を図っています。

佐野:長年、流通・小売業界の現場に寄り添い培ってきた知見を生かし、さらに幅広いお悩みを解決できるように取り組んでいきたいです。来店するお客さまに、お店の方の想いがより伝わるような仕掛けを生み出していけたらと考えています。

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)