働く人、そして関わる人の未来をつくる。店舗運営の現場に寄り添うソリューション営業の情熱

働く人、そして関わる人の未来をつくる。店舗運営の現場に寄り添うソリューション営業の情熱

2025年10月27日

私たちが日常的に利用する外食チェーンやスーパーマーケット。そうした複数店舗を展開する企業が特に力を入れているのが、お客さまとの重要な接点である店舗の「店づくり」だ。接客の質や業務効率の向上をはじめ、店舗運営の裏側では日々さまざまな改善が積み重ねられている。

その現場に寄り添い、課題解決のために伴走しているのが、キヤノンマーケティングジャパン(以下、キヤノンMJ)GBソリューション事業部の上野 みずきだ。

「誰かを楽しませ、ワクワクさせたい」という真っ直ぐな情熱を胸に、顧客と向き合い続ける上野の仕事観、そして原動力に迫る。

現場に寄り添い、「店づくり」を支えるソリューション提案

上野が所属する「GBソリューション事業部」は、中堅企業のビジネス支援に特化した部門。2022年に新卒で入社して以来、彼女は同部門で小売・飲食やアパレルなどの多店舗展開企業に対する営業活動を担当している。

「お客さまが特に重視しているのは、『お店づくり』です。店舗は、私たちのお客さまと、“お客さまのお客さま”である生活者が直接触れ合う場所。お店づくりはお客さまの提供価値やブランドイメージに直結します」

買い物や飲食など、お店を訪れるお客さまに良い体験や満足感を提供するための店舗運営、そしてスタッフの働きやすさ、業務効率の向上など、店づくりにはさまざまな課題が存在する。そうした課題の解決に向け、複合機やプリンター、ネットワークカメラなどのハードウエアはもちろん、ソフトウエアや各種ツールなども組み合せた最適なソリューションを提供している。

上野が担う営業活動は、基本的にお客さま企業の本社担当者とのやりとりになるが、上野はできる限り、居酒屋やスーパーマーケットといった現場にも足を運び、現場の業務がどのようなものなのか、自らの目でしっかりと確認するようにしている。

「店長やスタッフの方々とお話ししたり、バックヤードに入らせていただいたりすることで、まだお客さまも気づいていない課題や、お困りごとなどを見つけ出すよう努めています。また、店舗業務を深く知ることで、買い物に訪れる“お客さまのお客さま”の視点にも寄り添いたいと考えています」

上野は「提案の先に何があるか」という視点を大切にしているという。例えば、店内のチラシなどの印刷作業を効率化できれば、スタッフは事務作業時間を短縮し、より長い時間を接客に充てることができる。それは、訪れるお客さまにとって、「気持ちの良い対応をしてくれる」「安心して買い物ができる」といった、より良い店舗体験につながる。

「私自身、スーパーや飲食店を利用する一人の生活者として、お店と生活者をつなぐ『ストーリー』を提案することを意識しています」

「“モノ”を売る人」ではなく、お客さまの課題に寄り添う伴走者を目指す

大学では経営学部に所属し、マーケティングを学んでいた上野。実際に子ども向け商品の企画から製作まで携わり、学童や公園で使ってもらうなど、フィールドでの実践を通じて、マーケティングという領域の面白さと奥深さに触れたという。そんな学生時代を経て、幅広いキャリアの選択肢と風通しの良い企業文化に惹かれてキヤノンMJに入社した。

「入社当初はさまざまな部署を配属志望の部署として検討していましたが、実際にエンドユーザーであるお客さまと接することで、私たちが提供する製品・サービスがお客さまとどう関わっているのかを知りたい、と思うようになり、現在の部署を志望しました」

そうして、営業として顧客と真正面から向き合う日々が始まった。いまでこそお客さまや同僚から厚い信頼を得ている上野だが、初期は失敗も多くあったと語る。特に、入社2年目に経験したあるトラブル対応は、仕事への向き合い方にも大きな転機をもたらした。

「プリンターを納品したあるお客さまから、トナー切れで機器が稼働停止してしまったとのご連絡があったのです。大型連休中でしたので、弊社は休業していましたが、お客さまの物流倉庫は稼働中。出荷伝票や送り状といった帳票類の印刷ができないことで、荷物の仕分けや出荷が滞り、お客さまのビジネスを止めてしまう可能性がありました。

連休明けすぐに、ひと抱えもあるトナーを持って朝イチで新幹線に飛び乗り、半泣きになりながら現地まで届けたことをいまでも鮮明に覚えています。自分が責任をもって担当している仕事の先に、どんな状況が発生する可能性があるのか、お客さまへの配慮や想像力が欠けていたために起きたミスだったと反省しています」

「お客さまのことを十分に理解できていなかった」——そう痛感した上野は、この出来事をきっかけに、お客さまの稼働スケジュールや、社内の意思決定プロセスに至るまで、経営も含めた全体像を正しく理解し、業務内容を隅々まで把握した上でプロジェクトを進めることを徹底するようになった。

「お客さまの会社が何を大切にし、やりとりさせていただく担当者の方がどんな役割を担い、日々どんな業務をしているのか。相手を深く理解し、自分がお客さまの立場だったらどう考えるかを常に想像することが大切だと、この経験から学びました。その気づきを経た頃から、お客さまとお話しする際の対話の質が変わり、お客さまも私に対して本音でお話しくださるようになったと感じています」

そうしてお客さまとの対話を重ねていく中で、“モノ”を売る営業ではなく、お客さまの課題に共に向き合う伴走者でありたいという想いも、より強くなった。

「お客さまもまた、自分と同じように悩みながらお仕事に向き合っている一人の人間なのだと感じるようになりました。だからこそ、その悩みに寄り添い、本質的な課題解決を共に目指し、お客さまの気持ちも支えられるような存在でありたい。

そのような想いで、お客さまの表情や気持ちの変化などにも、より心を配るようになりました。お客さまの表情が曇っているなと感じたら、『何かお手伝いできることはありますか?』など、少し踏み込んだお伺いやご提案をするように心がけています」

ワタミと共に目指す、「誰一人取り残さない」未来へ

そんな上野の「お客さまと共に、本質的な課題解決を目指す」姿勢が実を結んだのが、居酒屋などを展開する外食チェーン、ワタミ株式会社(以下、ワタミ)の販促部門と取り組んだ「印刷室」設立プロジェクトだ。

「店舗で使用するメニューやポスターなど、年間約8万部にのぼる印刷物のラミネート業務に時間がかかっているため、効率化したい」という相談からこのプロジェクトは始まった。しかし、担当者との対話を重ねる中で、業務の効率化だけでは解決できない、もう一つの課題が見えてきた。

「担当の方によくよくお話をうかがってみると、ラミネート業務を長年担っていらっしゃるのが、障がい者雇用の方であることが分かりました。担当の方は、『効率化は必要だが、機器導入による業務効率化によって、そのスタッフの方のお仕事がなくなってしまうかもしれない』という懸念をお持ちだったのです。同時に、新しい業務にも挑戦してもらえるような環境をつくりたい、という強い想いも抱いていらっしゃいました」

そこで、上野は業務効率化やコスト削減という課題解決に加え、同社のSDGsに基づいたポリシーである「誰一人取り残さない」——全てのスタッフにとって働きがいのある職場環境を整えるという方針をふまえて、総合的なソリューションの構想に取りかかった。

「提案のコンセプトは、『SDGsの実現』『障がい者雇用の拡大』『コスト最適化』、ワタミ様が重視されているこの三つの要素を同時に叶えることでした」

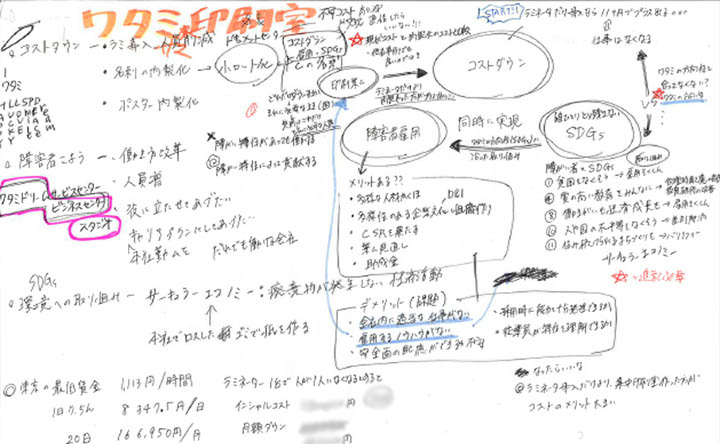

上司や先輩も巻き込み、社内で幾度も議論を重ねた。その過程では、同社が抱えている課題や実現したい未来像など、ヒアリングで得たあらゆる情報を一つひとつ紙に書き出して整理し、何度も推敲しながら一枚の構想図として練り上げていった。

ヒアリングの中で見えてきた、「SDGsの実現」「障がい者雇用の拡大」「コスト最適化」の三つを叶えることを提案の目的とした

さらに、ワタミの担当者にも提案内容を段階的に共有し、認識をすり合わせながらブラッシュアップを図った。

「実は、提案を作り上げる過程で、コストの見積もりを誤るミスをしてしまったこともありましたが、お客さまは『失敗は挑戦した人にしか起きませんから』と言葉をかけてくださり、逆に背中を押してくださったのです。さまざまな方に支えられ、完成までやり遂げることができました」

そんな共創の基に出来上がったのが、ポスターやチラシ、メニューなどあらゆる印刷物を内製できる「印刷室」をワタミ社内に新設するという提案だった。プロダクションプリンターや大判プリンター、オートラミネーターなどを導入し、販促物製作の効率化、内製化によるコスト削減、そして障がい者スタッフの業務拡大の両立を図るというものだ。提案書には、上野が想いを込めて完成させた手書きの構想図も添えた。

上野の熱い想い、そしてお客さまにとって重要な三つの軸を同時に実現できる革新的なソリューションの提案は高く評価され、印刷室の設立は実現する運びとなった。

現在、すでに順調に稼働しており、従来のラミネート加工に加え、販促物の印刷、仕分け、梱包などの工程までも内製で行えるようになっている。そして、内製で行う業務範囲が広がったことによって、障がい者雇用のスタッフの増員も決定。スタッフのキャリア形成にも貢献する取り組みとなった。

「ワタミ様とのお仕事は、自分自身がお客さまと一緒にゼロから構想し、形にした初めてのプロジェクトとなりました。この経験が、営業という仕事に向き合う上での自分の“軸”を、より明確にしてくれたと思っています」

目の前に見えている課題の解決だけでなく、お客さまが企業として目指す未来、ひいてはその中で働く人たち、関わる人たちの未来まで一緒に考え、形にしていくこと——それこそが、理想とする営業のあり方だと、上野は話す。

誰かを楽しませ、ワクワクさせたい——その想いが原動力に

では、上野がやりがいを感じるのはどのような瞬間だろうか?

「営業という仕事をする中で、提案した商品やサービスに対して、お客さまが『面白いですね』『もっと詳しく教えてください』と前のめりになってくださったとき、私の提案に価値を感じてもらえたという手応えがあり、大きなやりがいを感じます」

「昔から、人をワクワクさせることが好き」という上野。営業活動においても、アイデアを手書きにしたスケッチを添えるなど、ちょっとした遊び心や工夫を加え、相手の目が輝く瞬間をつくりたいと考えている。

そんな上野が、これから挑戦していきたいことは大きく三つあるという。

「まず一つは、私たちキヤノンMJグループが提供する製品やサービスについての知識をより深めることです。さまざまなお客さまの課題に対して、すぐに最適な提案ができる“基礎体力”を上げていきたいと思っています。

次に、新規事業創出にも積極的に携わっていきたいです。最近も、農業分野のお客さまを訪問する機会があり、実際に現場に行き農作業のお手伝いをさせていただきました。そうした活動を通じて、世の中で何が求められているのかを探り、そこに対して私たちが提供できる価値をゼロから模索していきたいと考えています。

そして最後に、採用活動への関わりです。現在アンバサダーとして、就活生に向けてお話をする機会があるのですが、自分自身が働く中で得た学びを、学生の皆さんに伝えられるのが嬉しくて。自らの経験が、誰かの人生の選択のヒントになる。そのことに大きな意義を感じています」

営業の手段や提供するサービスがどんなに進化しても、人と人のつながりが失われることはない。上野の情熱の源泉は、そのつながりの中で相手の心を動かし、価値や未来を一緒に創っていく営みにある。

「これからも“人をワクワクさせたい、楽しませたい”という気持ちを大切に、お客さまと向き合いながら、自分にしかできない営業のあり方を追求していきます」

小さな笑顔のきっかけを見逃さず、何気ない一言にも耳を澄ませる。上野は今日も、誰かの心に寄り添いながら、より良い未来を見据えた提案に挑戦し続けている。

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)