いま 、注目される新しいツーリズムの形とは?

いま 、注目される新しいツーリズムの形とは?

観光のコンサルタントに訊く“旅の未来”

2025年9月16日

コロナ禍を経て、ここ数年再び活気を取り戻しつつある国内観光。文化交流や経済へのポジティブな影響がある一方で、観光地における旅行客の局所的な集中 や環境負荷の増加など、さまざまな課題も浮かび上がっている。

そうした中で注目されているのが、持続可能でありながらも旅行客をより深い体験へと誘う新しい旅の形だ。

今回、国内観光の現状から、これからの旅に必要とされる視点、そして旅の未来像まで、観光による地域活性化の専門家であるJTB総合研究所の山下 真輝氏に話を訊いた。

訪日外国人旅行者数は過去最高。高まる日本のブランド力

― まずは、近年の国内観光の状況について教えてください。

山下:インバウンドが非常に活況です。2024年の訪日外国人旅行者数は過去最高の約3700万人で、このペースでいけば2025年は4000万人を超えるとも言われています。背景には、ここ数年、日本政府観光局(JNTO) を中心に国全体で行ってきたプロモーションの成果があります。日本の文化や食、伝統工芸品などに対する世界的な関心が高まっていることも要因の一つです。

― 日本のブランド力が高まっているのですね。

山下:そうですね。特に「食」は圧倒的な強みで、世界中の人たちから絶賛されています。自然に関しても日本には世界的にも貴重なパウダースノー、沖縄のコーラルリーフなど、亜寒帯から亜熱帯まで多様な気候と自然環境があります。もちろん都市型観光も人気ですが、最近は熊野古道や四国遍路など地方の歴史ある道を歩く旅も非常に注目されています。また、アクセスの良さや安全性も支持されている要因の一つです。新幹線でかなり近くまで行ける場所が多く、都市から1時間程度で大自然に触れられます。「安心安全で楽しめる国」という点が、世界中の旅行者にとって大きな魅力になっているのだと思います。

― 他方でさまざまな課題も表面化しているのではないかと思います。現状、どのような課題があるとお考えでしょうか。

山下:直近の課題は人手不足です。コロナ禍で観光業界から離れた人材の多くがまだ戻ってきておらず、飲食店やホテルでは慢性的に人手不足の状態になっています。

さらにホテル業界では、スタッフが不足していることで客室全てを稼働できないケースが出てきています。そのため収益を確保するためには、一室あたりの単価を上げるしかありません。結果として宿泊料金が高騰し、日本人の旅行需要にブレーキがかかってしまうという現象も見られます。このまま高騰し続けると、価格と質にギャップが生じ、顧客満足度の低下につながる可能性もあります。このバランスをどう取っていくかが、今後の大きなテーマになりそうですね。

― メディアではオーバーツーリズムの問題がよく話題になっている印象があります。

山下:確かにオーバーツーリズムは起きているのですが、日本のあらゆる観光地で発生しているというわけではありません。京都の中心地ですとか、鎌倉の特定エリアなど、ごく一部の人気エリアに集中して起きている非常に局所的な現象です。しかも発生するのは基本的に日中で、無料の観光地、特に日帰り客が集中するエリアがほとんどです。そのため、極めて局所的に混雑が集中する場所や時間をどうマネジメントするかが問われていると思います。

― 混雑への対応に加えて、自然環境の保全という視点も重要になってきそうですね。

山下:そうですね。例えば沖縄にある世界的に有名なシュノーケリングスポットは、訪れる人が一気に集中し、現地は観光客であふれかえる無秩序な状態になってしまっています。自然環境は一度壊れてしまうと、回復するまでに何十年、何百年という長い時間がかかるものです。だからこそ、自然環境を守るためのルールをしっかりと整備し、適切にコントロールすることが不可欠です。

地域の物語とつながる旅。海外で人気のアドベンチャーツーリズム

「アドベンチャーツーリズム」では、少人数に質の高い体験を提供することで、一人あたりの単価が上がり、自然保全にもつながる(画像はイメージ)

― 現状の課題を踏まえた上で、これからの観光はどのような形が求められていくのでしょうか。

山下:一つの大きな方向性として、「アドベンチャーツーリズム」というものがあります。「自然」「文化体験」「アクティビティ」の3つの要素のうち、2つ以上で構成される旅行のスタイルで、欧米を中心にすでに大きなマーケットが存在しています。この現状に注目し、観光庁も積極的に推進しています。

例えば北海道・阿寒湖周辺のホテルでは、宿泊客向けに森のハイキングや電動アシスト自転車を使用したツアー など多様な体験プログラムを提供し、単なる宿泊にとどまらない特別な体験を創出しています。またコンシェルジュ機能を設け、アクティビティの予約や案内に力を入れています。ホテル滞在を軸にしながら地域の自然や文化に触れる機会を広げていく取り組みといえます。

― ホテルと地域をつなぎ、旅の体験価値を引き上げる仕掛けですね。

山下:そうですね。もう一つご紹介したいのが、大分県の国東半島の事例です。国東半島には1300年もの歴史を持つお寺や神社が点在しているのですが、そのような地域資源を生かしたルートを整備し、旅行者が何日もかけて歩きながら日本の自然や精神文化に触れるツアーが人気を集めています。

観光地といえば温泉施設やレジャースポットを思い浮かべる人が多いと思うのですが、海外の方は自然や文化、ありのままの暮らしにフォーカスする傾向にあります。観光地として認識されていなかった地域が外国人のあいだで人気スポットになり、日本人もそこに訪れるようになる、という現象も起きています。

― 観光資源の再発見にもつながっているのですね。そのようなアドベンチャーツーリズムの体験の質を高めるために、どのようなことに取り組んでいるのでしょうか。

山下:これについてはさまざまな研究を行っていますが、特に「ストーリー性」を重視しています。例えば阿寒湖にある前田一歩園の森は、明治から大正時代にかけて地方産業の振興に取り組んだ薩摩藩出身の「前田 正名」という人物が、国から広大な土地の払い下げを受けて開拓した森です。当初、この森の木を伐り出して牧場を作り始めましたが、フランス留学の経験でヨーロッパの事情に詳しい前田 正名は、スイスにも劣らぬ阿寒の自然に感銘を受け、伐採をやめて森の生態系を守り続けました。その結果、阿寒湖周辺を含む一帯が北海道の中でも歴史のある国立公園の一つになり、現在は特別な資格を持つ認定ガイドが一緒でなければ入ることができない場所になっています。 こうした背景が語られることで、ただの“森”ではなく意味をもった“特別な場所”として訪れる人の心に残るわけです。

アドベンチャーツーリズムとは単に自然の中でアクティブに過ごすということだけでなく、地域の歴史や人との関わりの中で、自己変革や新たな気づき、人生観に影響を及ぼすような旅のスタイルなのです。こうした取り組みが、結果としてリピーターを生み、持続可能な観光にもつながっていきます。今後は全国の各地域で、そうした観光の「深さ」や「意味」をどうデザインしていけるかが鍵になると考えています。

― 観光の質を高める上で、デジタル技術の活用も重要になりそうですね。

山下:情報発信やプロモーションは、今やデジタルが中心です。特に動画は体験価値を臨場感たっぷりに伝える手段として重視されています。予約や決済の仕組みもデジタル化が進んでいて、複数通貨に対応した決済システムなど、インバウンドに対応した整備が不可欠です。実際に私が携わったプロジェクトでは、手書きの宿帳を使っていたような地域の民宿で二次元コード によるチェックインの仕組みを導入し、動向やリピーター率をデータとして蓄積する取り組みが始まっています。安全対策の面でも、気象データや自然環境のモニタリングといったリスクマネジメントにデジタルの力が求められています。アドベンチャーツーリズムはリアルな体験が主役ではありますが、ガイドが説明しきれない部分を事前の発信で補足したり、物語性のある情報を届けたりと、体験の理解を深めるサポート役としてデジタルが活用されています。

「観光SX」が導く、これからのツーリズムの形

― 最後に、山下さんご自身が考える「観光の未来」についてお聞かせください。

山下:デジタル社会が進展すればするほど、リアルな場や偶発的な出合い の価値は高まっています。旅には、アルゴリズムによって最適化された情報が集まるデジタル空間では得られない「予期せぬ出合い」があります。そうした偶然性と発見の力があるからこそ、旅の価値はこれからも揺るがないと思っています。その上で、テクノロジーの進化が観光の可能性を大きく広げています。例えば自動運転が普及すれば、交通手段の乏しい地域でも移動の自由度が高まり、高齢者や障がいのある方など、これまで“旅行弱者”とされてきた人たちの行動範囲も広がります。あるスキー場では、車椅子のまま高山植物を見に行ける環境を整備したところ、訪れた高齢者が感動のあまり涙を流したという話も聞きました。テクノロジーによって、誰もが自然を五感で体験できるようになる未来が、現実味を帯びてきています。

一方で、バーチャルツアーやメタバース、XRといった技術も、旅のきっかけをつくる有力な手段です。高精度な映像体験は、静止画では伝えきれなかった風景や感動を届け、実際に足を運んでみたいという欲求を喚起します。リアルとバーチャル、両方の価値を組み合わせていくことが、今後の観光には欠かせないと思います。

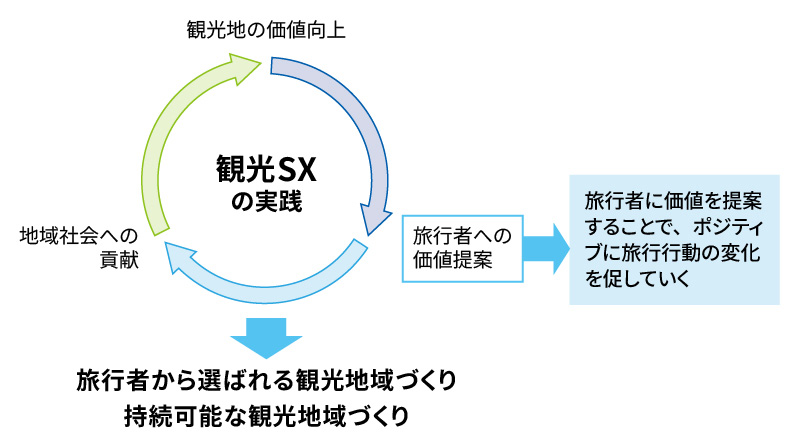

こうした中で、私が提唱しているのが「観光SX」(Sustainability Transformation)という考え方です。単に自然や文化を守るというだけではなく、観光を通じて地域や社会の価値そのものを再構築していく取り組みです。実際に京都では、中心街だけではなく周辺の山で自然を楽しんでもらったり、早朝や夜に楽しめるコンテンツを提供したりしてエリアや時間を分散しながら体験価値を高める仕組みを導入しています。オーバーツーリズムや環境負荷対策として観光客の行動を規制するのではなく、価値ある体験を提示して自然と負荷が分散されるような行動を促す。これがSX的な発想です。

観光SXを実践していく上で、アドベンチャーツーリズムは非常に有効な手法の一つだと考えています。都心ではない場所に価値を見出し、自然や文化への深い理解とともに、旅人自身の内面や人生観にも変化をもたらすことはまさに、観光の質を重視したアプローチだからです。

― 観光SXという考え方を今後、どのように広げていきたいですか。

山下:まだこの概念自体、世の中には広く浸透していませんが、私は次のステージに向けた議論の起点になると考えています。サステナブルツーリズムに続いて、近年では「レスポンシブル・ツーリズム※1」や「再生型観光=リジェネラティブ・ツーリズム※2」といった新しいキーワードも登場しています。観光SXは、そうした潮流とも親和性のある概念として、日本でも広く議論されていくべきだと思っています。

さらに、旅の楽しみ方を自ら設計できるような旅の「プランニング力」を向上させるための活動にも取り組んでいます。インターネットで情報は簡単に手に入りますが、「どうやって旅を組み立て、現地で最大限楽しむか」という視点で計画するのは意外と難しいものです。アドベンチャーツーリズムの考え方を応用しながら、人生を豊かにする旅のつくり方を、皆さんに届けていけたらと思っています。

-

※1

「責任ある観光」。旅行者自身が旅行先の地域コミュニティや環境に与える影響に責任を持ち、配慮した行動をとる考え方

-

※2

旅行者が観光地を訪れることで、地域の環境や文化をより良い方向へ再生・向上させていく考え方

関連リンク

キヤノンMJは旅行業界のさまざまな課題に向けたITソリューションを展開しています。

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)