自動運転の行きつく先はヒト型ロボット? 自動運転技術×AIの未来を訊く

自動運転の行きつく先はヒト型ロボット? 自動運転技術×AIの未来を訊く

2025年10月10日

近い未来に実現が期待されている完全自動運転。センサーの活用や高精細地図の作成などさまざまなアプローチが存在する中、近年ではAI主導の自動運転が注目されている。この技術革新は私たちの生活や社会をどう変えていくのか。将棋AI「Ponanza」の開発でその名を馳せ、現在はAIによる自動運転技術開発に取り組むTuring株式会社(以下、チューリング)CEO・山本 一成氏に、最新動向から未来への展望まで話を聞いた。

自動運転技術の最新動向。AIによるパラダイムシフトとは

― まず、自動運転技術の現在地から教えてください。近年、業界ではどのような変化が起きているのでしょうか。

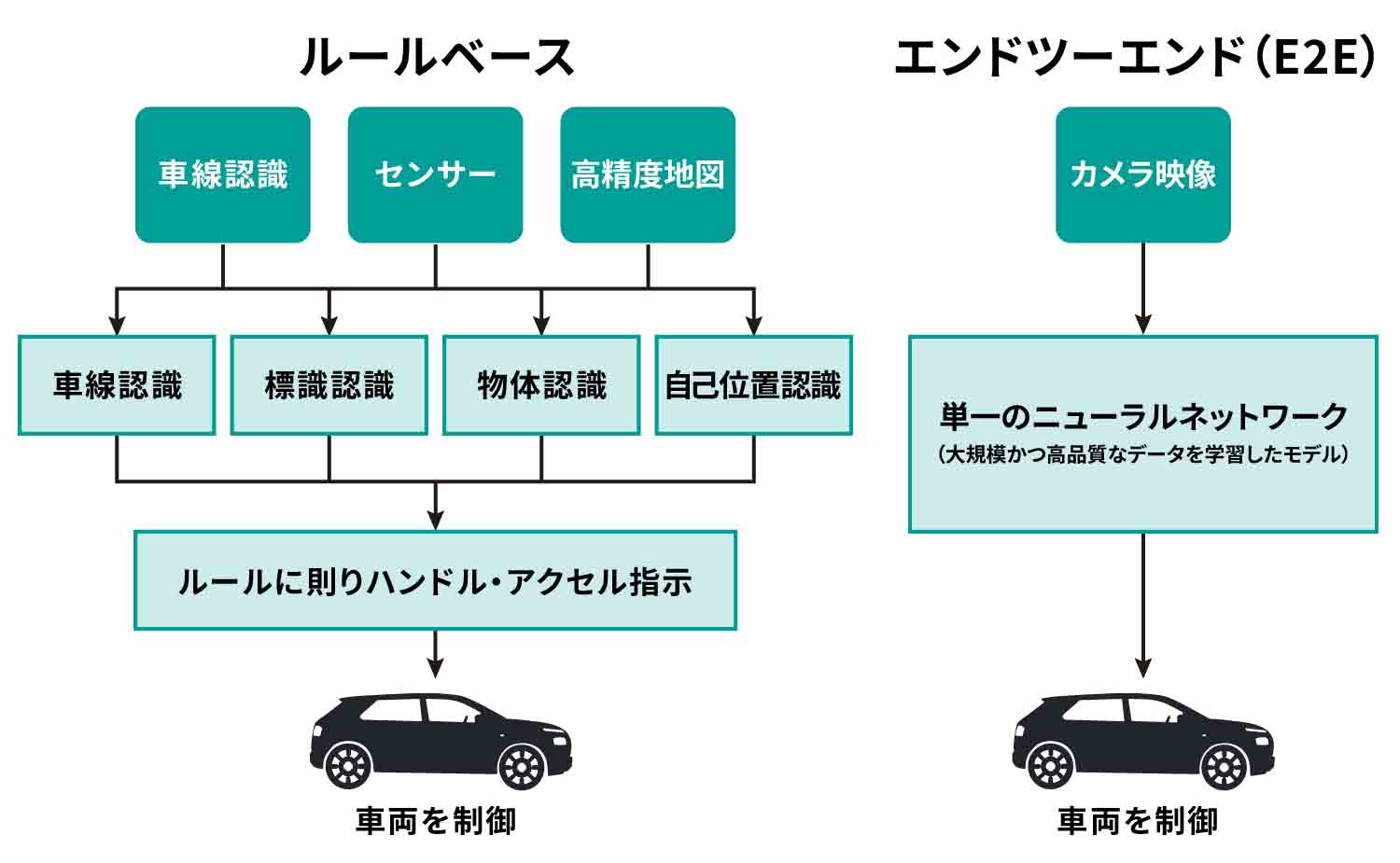

自動運転技術の開発は、2010年頃から本格化しました。当初はセンサー、そして高精度マップを使ったルールベースのアプローチが主流でした。

ルールベースとは、運転における「こうしたケースではこう動く」というルールを一つひとつ記述し、その通りに動かす地道なアプローチです。しかし現実の道路は、予期せぬ歩行者の飛び出し、複雑な交通標識、対向車の曖昧な挙動など、ルール化できない「例外」で溢れています。運転者が直面するあらゆる状況を逐一書き出していこうとしても、現実世界の複雑さには到底追い付けないため、なかなか自動運転を実現するには至りませんでした。

そこでいま、業界の潮目を大きく変えているのが、AIによる自動運転です。

特に大きなトレンドとなっているのが、AIを使った「エンドツーエンド(E2E)」と呼ばれるアプローチです。これは、車に搭載したカメラが捉えた映像からAIが状況を自ら判断し、ハンドルの回転角度やアクセル、ブレーキといった操作量を直接出力するというもの。人間が「こういう場合はこうする」と教えるのではなく、AIが自分で判断するのです。

この分野では、すでに無人タクシーの実現を目指すアメリカのIT企業がリードしており、中国の企業なども急速にレベルを上げています。しかし、そこに日本は全く追い付いていないというのが現状です。

― エンドツーエンドのアプローチは、従来のルールベースの発展形というわけではなく、全く異なるものなのでしょうか。

従来の工学は「要素還元主義」という考え方で、複雑なものをモジュール(機能ごとのまとまり)に分解し、各モジュールをそれぞれで最適化して最後に合成するという手法でした。例えば自動車なら、エンジンを作る会社や内装を手掛ける会社があって、各会社でそれぞれを最適化して、最後にそれらを組み合わせると完成となります。ルールベースによる自動運転も、あらゆる状況ごとに最適解を設定して組み合わせるという点で、この考え方に似ています。

しかし、エンドツーエンドは「複雑なものを複雑なまま扱う」という、従来とは全く異なるアプローチになります。数億、時として数兆のパラメーターを持つニューラルネットワーク(人間の脳の働きを模倣した機械学習モデル)で、物事をそのまま処理する。私は、完全自動運転を実現することができるのは、このアプローチだけだと考えています。

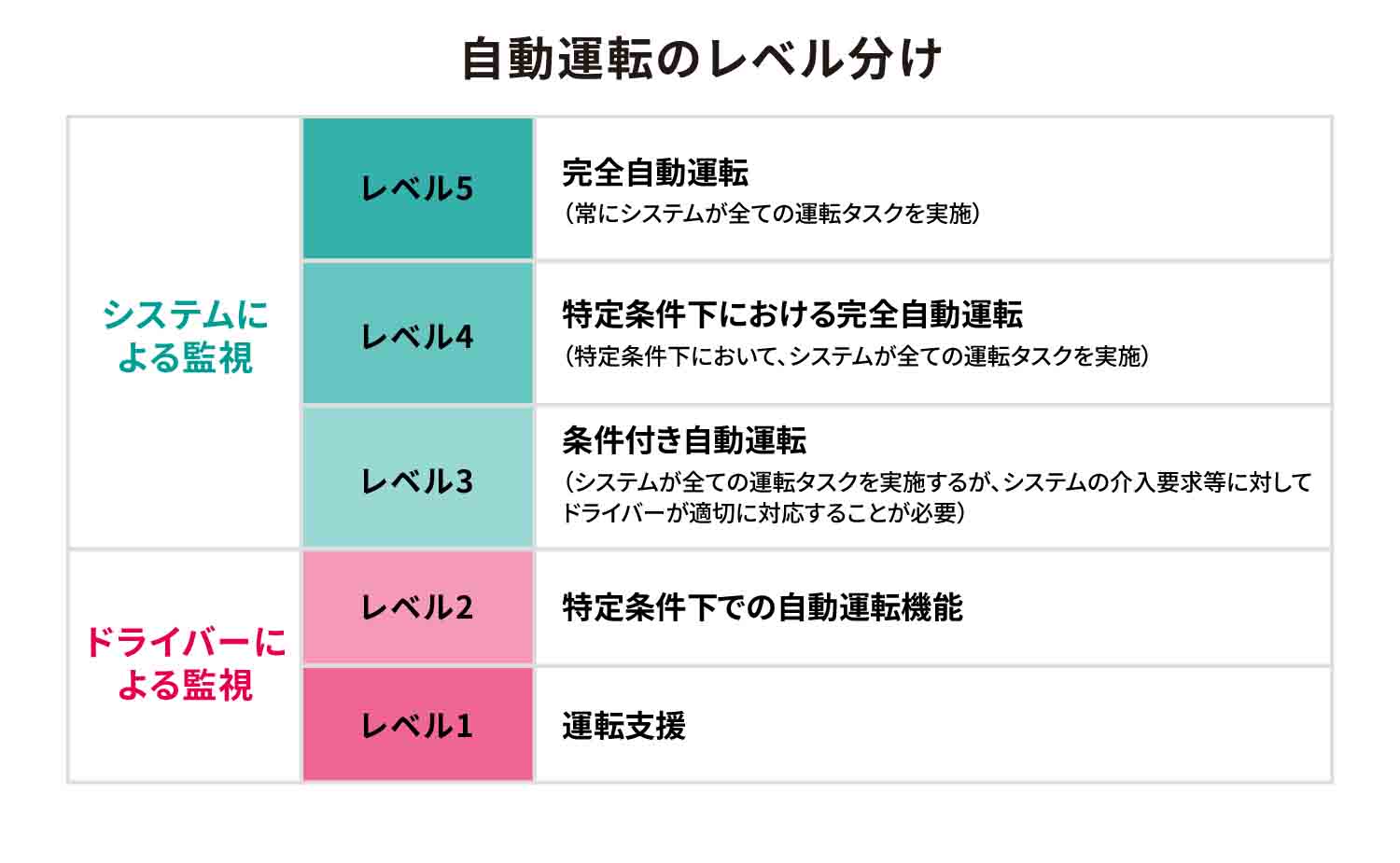

― 日本でも、ルールベースによる自動運転レベル4(無人運転可能)相当の実証実験が各地で進んでいます。順当に進めばやがて、レベル5の完全自動運転を実現できるように思えますが。

その「レベル」という言葉が、実は一つの誤解を生んでいます。自動運転レベルは、技術的な難易度というよりは、事故が起きた際の「責任の所在」を重要視して定義されています。もちろん責任の所在は重要ですが、技術の先進性とは必ずしも一致しません。

自動運転レベル4は「特定の条件下であれば、ドライバーの介入なしに全ての運転をシステムが行う(その責任はシステムが負う)」というものですが、極端な話、特定の短いルートを低速で走るだけのバスでも、レベル4の条件を満たすことは可能です。しかしその技術を応用して、あらゆる道を自由自在に走れるレベル5の完全自動運転車が作れるわけではない。飛行機を作り続けて、どんなに技術力が上がっても、飛行機がロケットにはならないのと同じです。初めからレベル5を目指さなければ、レベル5の自動運転車は作れない。チューリングでもレベル2の自動運転をクリアした後、レベル3や4を目指そうとはせず、レベル5に挑戦しています。

- ※1

- ※2

人間のような常識を持つAIに「身体」を与えることで自動運転を実現する

― チューリングは、具体的にどのようなアプローチで完全自動運転を目指しているのでしょうか。

私たちが取り組んでいるのは「フィジカルAI(身体性AI)」という分野です。これは、ChatGPTのようなLLM(大規模言語モデル)に、ロボットや車体のような「身体」を与える、と考えると分かりやすいかもしれません。AIがテキストや画像などのデータを処理するだけでなく、「身体」を使い、物理世界で自ら動き回ってデータを取得したり、自分の動作によって何が起こるかといったフィードバックを得たりする。この身体的な実体験を通じて、AIは世界をより深く理解していきます。

― なぜAIが「世界を理解する」ことが必要なのでしょうか。

私たちが公道での実験を通して痛感したのは、AIにとって白線の間を走り続けるのは比較的簡単でも、障害物の回避や車線変更など、複雑な状況判断は格段に難しいということです。

これは、現状のAIに人間社会の「常識」が欠けているからです。例えば道路にビニール袋などのごみが落ちていたら、私たちは多くの場合、車のタイヤで踏んでも大丈夫と判断します。一方で高価そうなカメラが落ちていた場合には、踏むのを回避しようとするでしょう。しかし人身事故を回避するためであれば、カメラの方を犠牲にするはずです。こうした判断を、人間はある程度生きてきて得た「常識」に従って行っています。

人間は一人で車を運転できるようになるまでに、運転の練習をしたり、交通ルールを学んだりして運転免許を取得しますが、実は最も重要なのは、人間社会で十数年以上生活して得た、この世界を生きる上での「常識」があることなんです。AIも同じです。決まったルートを走る無人タクシーならまだしも、どんな道でも安全に走ることのできる真の完全自動運転には、人間並みの高度な常識判断が不可欠です。私たちは、この「常識を内包したAI」こそが、完全自動運転を実現する鍵だと考えています。

― AIの「身体」となる車体や、車に搭載する各種ソリューションも重要になってきそうです。

それは自動運転の実現において、かなり本質的な課題だと思います。AIを使う自動運転には、いままでの車とは桁違いの計算機パワーが必要になります。そして自動運転は必ず車体の中で完結し、自律的である必要があります。運転中に通信遅延やネットワーク障害が起こる可能性を考えると、クラウドで処理するということはありえない。車自体に、高性能なコンピューターを搭載しなくてはなりません。

前述のように膨大な処理能力を持つ計算機は熱を多く発するので、冷却機構なども見直した方が合理的です。自動運転車の実現のためにはソフトウエア開発だけではなく、車の構造自体も見直していく必要があります。

難しいのは、AIのソフトウエア開発と、車というハードウエア開発の手法とは違うということです。ソフトウエア開発では基本的にアジャイル開発といって、細かくどんどんアップデートしていくというのがベースの考えです。一方で、車体の開発でそれをするのは基本的には難しい。思想もスピード感も全く異なる、その両方を高いレベルで融合させていくことこそ、「完全自動運転車をつくる」という挑戦の難しさだと思います。

完全自動運転が実現したらヒューマノイドも実現する

― 完全自動運転が実現したら、人々のライフスタイルはどのように変化すると考えていますか。

一例ですが、車の“乗り捨て”が当たり前になるのではないかと思っています。例えば私は登山が趣味なのですが、登山口と下山口が違うことがよくあります。いまは誰かに迎えに来てもらうか、公共交通機関を使うしかない。しかし完全自動運転が実現すれば、登山口で車を“乗り捨て”、下山したら自分の車が迎えに来てくれる……そんなことが当たり前になるでしょう。

車とのコミュニケーションも変わります。スマートフォンのアプリで操作するのではなく、「〇〇まで迎えに来て」と、まるで人と話すように言葉で指示するのが主流になるはずです。

― 私たちの社会はどう変わるのでしょうか。

皆がスマートフォンを使うのが当たり前になったいま、ガラケーを使っている人はもはや探すのが難しいレベルですよね。同様に、完全自動運転が一度社会的に受容されれば、ほとんどの車は自動運転車に置き換わっていくはずです。何しろ便利ですし、交通事故は確実に減ります。運転に自信がないペーパードライバーや高齢者の方々も、行きたい場所にいつでも安全に行けるようになる。これは、多くの人々にとって「移動の自由」を取り戻すことに他なりません。

しかし、自動運転車が当たり前になったら実際に社会全体がどう変わるかというのは、「分からない」というのが正直な答えです。スティーブ・ジョブズがiPhoneを発売したとき、彼は社会への最終的なインパクトは予想できなかったはずです。

私は、完全自動運転が実現した未来像というのは、移動や交通の変化だけでなく、もっとスケールの大きな変化の話になると思います。例えば、ヒューマノイド(人間を代替・補完するヒト型ロボット)もほぼ同じ時期に実現できるといったような話です。

― ヒューマノイドですか。

完全自動運転技術を開発する会社は、必然的にヒューマノイド開発を目指すことになると思います。必要な技術は同じだからです。カメラなどで周辺状況を認識し、それに基づいて動作を決定し、物理的なアクションを起こし、その結果をフィードバックとして受け取り、人間とコミュニケーションする。AIによる自動運転もヒューマノイドも、この一連の流れは全く同じです。

ヒューマノイドはいずれ、自動車を超える巨大産業になるかもしれません。そして人間の仕事は、やがてヒューマノイドが肩代わりしてくれるようになっていくと私は考えています。しかし、このままだとこの分野で日本は取り残されてしまうという危機感も抱いています。

― なぜ、日本はこの流れに追いつけていないのでしょうか。

日本の自動車産業は世界有数ですし、ハードウエアの技術においては本当に素晴らしいものがあります。しかし前述の通り、AIという分野では従来の工学における要素還元主義的な考え方が通用しないので、AIを経営課題として捉え、変革を主導できるリーダーシップを持つ人材があまりいないのではないかと思います。

自動運転に挑戦する多くの海外企業は、すでにこの分野に数千億円、数兆円規模の開発費を投じています。特に先行する企業ではAI学習用のデータセンターを構築し、一流のエンジニアを、仕事に専念できる素晴らしい環境に配置しています。しかし、日本でそうした投資判断をできる人は多くありません。その結果、AIエンジニアの活躍や成長の場が限られてしまっていると感じています。

日本にも優秀なAIエンジニアはたくさんいます。しかし、彼らの才能を刺激できる挑戦的な課題と、成長のための良い環境が圧倒的に不足しています。良い課題と良いフィールドがなければ、才能は開花しません。

私はチューリングの事業を通じて、完全自動運転の実現という大きな技術的成功が日本でも達成できることを証明したいと思っています。ビジネスとしてこの巨大な課題に挑み、それと同時に、才能あるエンジニアに良い課題と環境を提供していきます。その先に、日本が再び技術で世界をリードする未来をつくっていきたいですね。

関連リンク

キヤノンマーケティングジャパンは、CVCファンド「Canon Marketing Japan MIRAI Fund」を通じてチューリングへ出資しています

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)