地域に質の高い医療を提供し続けるために。

地域に質の高い医療を提供し続けるために。

日本赤十字社長崎原爆諫早病院とキヤノンIMが挑む、地域医療連携の活性化とは

2025年4月23日

日本の医療を取り巻く環境は、少子高齢化による医療費の増大や医療従事者の不足などにより、多くの課題に直面している。特に一部地域においては、医師や医療機関の偏在による医療格差が深刻化しており、医療の質の維持・向上を図るため、地域全体での仕組みの構築が急がれている。

この課題に真正面から向き合い、地域医療連携の強化に尽力しているのが、長崎県諫早市にある日本赤十字社長崎原爆諫早病院(以下、長崎原爆諫早病院)だ。同院は、キヤノンITSメディカル(以下、キヤノンIM)とともに、諫早地域の連携医療機関に対しMRIやCTなどの高度な画像診断検査をスムーズに予約でき、検査後に結果データが迅速に共有可能となる仕組みを構築した。

この取り組みをもとに、どのように地域医療を支えようとしているのか。同院とキヤノンIMの担当者に話を聞き、その挑戦を追った。

地域の医療機関をつなぐ“ハブ病院”としての機能を拡充させ、連携を強化

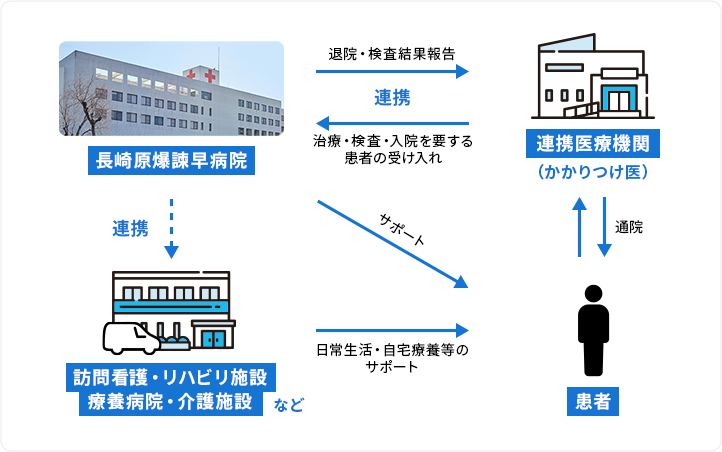

長崎原爆諫早病院は、母体である日本赤十字社の精神に基づき、「心のこもった良質な医療」の提供を理念とする医療機関だ。内科を専門とし、内科系の急性期・回復期※1の患者の治療を行うほか、健診など予防医学の提供にも力を入れている。

特に、近年は国の施策に基づき県が進める「地域医療構想※2」のもと地域医療連携に力を注ぎ、さまざまな取り組みを行っており、「地域包括ケア病床※3」を増床するなどハブ病院としての機能を強化している。

「私たちには、諫早地域の医療レベルを常に向上させ、良質な医療を提供し続けるという強い使命感があります。地域医療では従来の『治す医療』から『治し、支える医療』への転換が求められているため、単体の病院だけでは、地域の医療環境を支えられなくなっています。地域中核病院、かかりつけ医となるクリニック、さらには介護・福祉施設も含めた連携を強化し、病気の早期の予防・診断・治療、そして回復や長期療養に対する支援を実現していくことが重要です」

同院の福島院長はこのように語る。

-

※1

地域医療構想で区分けされた、患者の治療過程に沿った病床の機能段階。高度急性期・急性期・回復期・慢性期に分けられる

- 高度急性期:急性期の中でも重症度が高く、集中的な医療介入を要する時期

- 急性期:病気になって間もなく、病状が安定せず緊急性を要する時期

- 回復期:患者の容態が急性期から脱し、身体機能の回復を図る時期

- 慢性期:病状が比較的安定しているものの、治癒が困難で長期的な医療や介護が必要な時期

-

※2

医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保するために各都道府県で策定される構想・計画のこと

-

※3

急性期の治療を受けた患者の、在宅医療に向けたリハビリテーション入院や、在宅療養中の患者の、緊急時の入院受け入れなどを行う病床

医療の質を高めるため、高度医療機器を地域で共同活用する

良質な医療の提供に重要な役割を果たすのが、MRIやCTといった高度な画像診断を可能とする医療機器の活用だ。かねてより長崎原爆諫早病院では、同院で治療を受ける患者はもちろん、地域のクリニックから紹介を受けた患者の検査にも積極的に取り組んできた。実はいま、このような高度医療機器を地域で活用する必要性が高まっている。

同院の放射線科、松尾俊哉係長は次のように話す。

「日本は人口100万人あたりのCT台数、MRI台数は世界一の多さです。今後、さらなる人口減少が見込まれる中で、国の方針として高度な医療機器の適正かつ効率的な利用の促進が求められています。これまで諫早地域でも、各クリニックでCTやMRIなどの高度医療機器を所有するケースが多くありました。しかし、機器の導入やメンテナンス、また撮影や診断に必要な、診療放射線技師や医師の確保などは個々のクリニックにとって負担が大きく、難しくなりつつあります。

諫早地域の医療の中核的役割を担う私たちのような病院が高度医療機器を所有し、近隣のクリニックからの検査依頼を引き受け、共同活用することが、地域の医療の質を高める上で必要不可欠だと考えています」

同院は、2023年にMRIの新規導入を検討した。一般的にMRIは整形外科や脳神経外科の検査で使われることが多く、同院のような内科専門の病院が導入するケースは多くはない。しかし、地域医療への貢献を考えるとMRIの導入は必須であったと福島院長は語る。

「諫早地域では高齢化が進み、脳血管障害や認知症、骨折などの病気が増加しています。長崎原爆諫早病院は救急対応の輪番※も担っており、救急患者への対応の向上も必要です。これからの地域の医療ニーズを考えると、早期診断の精度を高め、早期治療につなげるには、診断能力の高いMRIの導入が重要であると考えました」

しかし、MRIは高額であり、定期的なメンテナンスにもコストがかかる。長崎原爆諫早病院にとっても導入は大きな挑戦であり、一定の検査数を実施しないと病院経営の観点からも機器の維持が難しいと考えられた。また、諫早地域の複数のクリニックと連携して共同活用するにあたり、効率的な連携が難しいという課題も抱えていた。

「クリニックからの紹介による検査予約は、従来、電話やファクスが主流でした。そのため、クリニックは患者さんをお待たせした状態で、私たちの病院に連絡を入れ、検査機器の予約状況を確認したり、検査目的など依頼事項を確認しあったりする必要がありました。さらに、それらの依頼内容を改めてファクスで送信するなどのやりとりが発生し、クリニック・私たち双方の業務負荷となっていたのです。医療現場では、働き方改革による業務改善や医療DXの推進が求められており、その一環として、検査予約にもITの導入が急務だと考えました」(福島院長)

-

※

地域全体で24時間365日の救急医療体制を維持するため、休日や夜間(通常の診療時間以外)に、救急搬送など、急な診察を要する患者の受け入れが可能な医療機関を予め定めておく仕組み

医療DXに貢献するソリューションにより、地域医療連携を強化する

こうした長崎原爆諫早病院の課題解決に向けて、立ち上がったのがキヤノンIMだった。同社は医療分野のお客さまの課題解決をITソリューションによって支えており、医療情報システムの構築、電子カルテ、レセプトコンピューター※1、電子薬歴、健診業務支援、医療クラウドサービスなど、その事業内容は多岐にわたる。

キヤノンIM の担当者、今野 俊洋は長崎原爆諫早病院との出会いをこう振り返る。

「長崎原爆諫早病院にソリューションを提案したのは、ちょうどコロナ禍の最中(さなか)でした。外来診療後に私から当社のサービス内容を説明していた際、病院に一本の電話がかかってきたのです。それは、新型コロナウイルス感染症の疑いがある高熱の方を搬送する救急隊からの電話で、既に複数の医療機関から受け入れを断られた状況でした。連絡を受けた福島院長は速やかにコロナ病床の状況を確認し、診療時間外でしたが受け入れを決断され、体制の構築に移られました。その現場に居合わせた私は、『諫早地域に良質な医療を提供し続ける』ことに対する福島院長の並々ならぬ想いに心を打たれ、『私も力を尽くしたい』と改めて強く感じました。

地域連携システムの構築にあたっては、地域のクリニックが負担なく検査機器を予約でき、患者さんがスムーズに検査を受けられる仕組みと、長崎原爆諫早病院の業務負荷を軽減する運用フローが求められていました。そこで、地域の医療環境の向上に加え、医療DXや働き方改革にも貢献するソリューションを導入し、地域医療の連携強化を図ることが重要であると考えました」

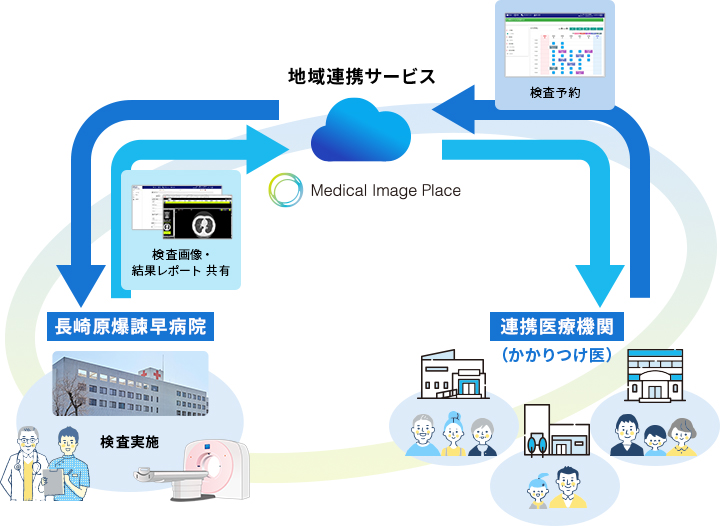

そこで今野が提案したのは、キヤノンIMが提供する医療クラウドサービス「Medical Image Place」の「地域連携サービス」の導入だった。病院とクリニックをクラウドでつなぎ、検査や診療のオンライン予約、検査画像や結果レポートの一元管理・情報共有を可能とするソリューションだ。

長崎原爆諫早病院は、別企業からの提案も検討したうえで、今野の案を採用した。

「キヤノンIMのソリューションは、ベンダーフリー※2の考え方のシステムとなっており、将来的に医療情報システムやさまざまな医療機器との接続もしやすい点が魅力でした。

しかし、採用の理由はそれだけではありません。提案の際、担当の今野さんが、私たち医療従事者だけでなく、患者さんの視点にも立って細部まで考えてくれたことや、目先の利益にならないことでも親身に相談に乗り、調整などに尽力してくれたことに強い安心感を覚えました。そうしたコミュニケーションを通じて、パートナーとして信頼できると感じ、地域医療連携の強化に共に挑戦してほしいと考えたのです」(福島院長)

-

※1

「診療報酬明細書(レセプト)」を自動作成するシステム

-

※2

ベンダーとは、製品やサービスを販売・提供する事業者のこと。ベンダーフリーとは、特定のメーカーやベンダーにとらわれないこと

地域医療を支えるため、ベンダーという業務の枠を超えて取り組む

今回のプロジェクトは、単なるシステム導入にとどまらず、運用フローや業務プロセスの改革が伴うものだった。そのため、地域のクリニックとの深い結びつきが求められた。

「システムの導入は、言わば各クリニックとつながる“道”を開いただけであり、それだけで活用が進むわけではありません。各クリニックの方々に、私たちの地域医療に対する想いを理解していただき、『この連携を活用して患者さんを紹介し、質の高い検査を受けてもらいたい』と感じていただくことが必要でした。患者さんを中心に、クリニックと当院それぞれにとっても意義のある“三方良し”の仕組みを目指しました」(松尾係長)

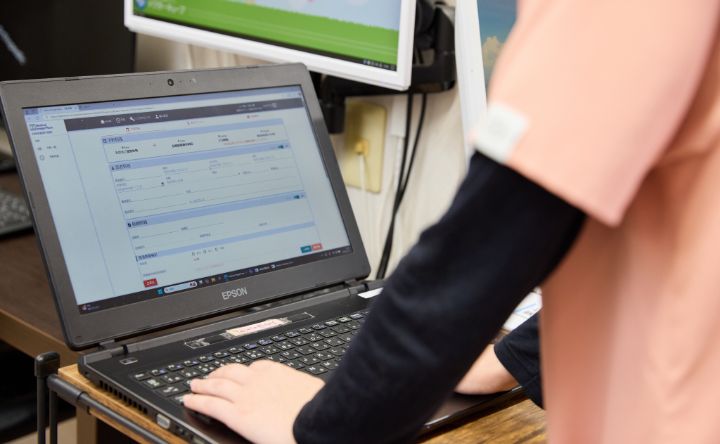

長期的に見れば業務の効率化を実現する改革であっても、従来の慣れ親しんだフローを変えることは、最初は負荷がかかる。その点をしっかりと伝え、納得してもらうことが必要だった。そこで福島院長と松尾係長、今野の三人で地域のクリニックを一軒ずつ訪問し、丁寧な説明とヒアリングを行った。各クリニックにはITに慣れていないスタッフも多かったため、対話を重ね、システムの入力内容や使い勝手など、現場の要望に寄り添った設定の調整を可能な限り行った。こうしたコミュニケーションを経て、徐々に活用を広げることができ、現在では地域の8つのクリニックと連携し、スムーズに運用が行われている。

今野は次のように語る。

「お客さまである医療機関と、その先につながる医療従事者の皆さん、さらにはその先にいらっしゃる患者さんの想いをしっかりと理解し、全体の運用フローや業務プロセスに寄り添いながら伴走し、必要なサポートを提供することが、真の働き方改革や医療DXの推進につながると考え、尽力しました。私たちが地域医療のために最大限にできることは何か、ベンダーという立ち位置を超えて考え、取り組んでいきたいと思っています」

連携クリニック「たけさこ整形外科」の事例

長崎原爆諫早病院と連携するクリニックの一つが、同じ諫早市内にある「たけさこ整形外科」だ。スポーツ障害に悩む若年層から、慢性疾患を抱える高齢者まで、幅広い世代の地域の患者を支えている。「地域連携サービス」の運用が開始されてからは、ヘルニアなどの神経症状、関節の靭帯損傷が疑われるなど、MRI検査が必要な患者の紹介に利用しているという。

「近隣の長崎原爆諫早病院へ紹介できることは、痛みを抱える患者さんに遠出の負荷をかけないという意味でも助かります。これまで検査予約には電話を使うことが多かったのですが、空き枠を確認する手間がかかったり、先方の診療時間外に予約手続きができなかったりと、負荷の高い業務となっていました。今回の連携システムの導入によって、当院のパソコンから手軽に予約ができるようになり、患者さんの待ち時間軽減、外来業務の効率化につながっています」(たけさこ整形外科 竹迫 久享副院長)

さまざまな専門性が結びつく「チーム医療」に貢献し、地域医療を支えていく

長崎原爆諫早病院の「地域連携サービス」の活用により、また新たな可能性も広がろうとしている。

諫早市に隣接する長崎市中心部のある病院では、MRIの予約が混雑し、検査までに約3カ月を要することがあるという。このような病院と連携すれば、患者さんが早期に検査を受けることができ、早期発見・早期治療につながる医療サービスを提供できる。現在、キヤノンIMがサポートしながら連携の調整を進めているという。

そうした地域連携の取り組みを拡大する動きについて、福島院長は次のように話す。

「未来に向けて、私たちが取り組むべきことはまだまだあると考えています。例えば、高齢化が一層進めば心臓疾患が増えると予想されるため、当院では心臓エコーの検査機器の利用枠を拡大し、MRIなどと同様に地域のクリニックにも提供することが考えられます。心臓エコーは検査項目が多く、専門の技師の経験と高い技術力が求められます。こうした部分を私たちが担っていければと考えています。

『地域連携サービス』の導入によって“道”はつくれましたので、さらにつながりを強化し、地域に良質な医療を提供し続けていきたいですね」

今野も、そのサポートに尽力したいと話す。

「いま、医師の時間外労働時間の上限規制により、業務の一部を看護師、診療放射線技師、臨床工学技士など医療に関わるさまざまな職種の人たちに委ね、医療の質向上や効率化を進めていこうとする『タスクシフト』という動きが、国の方針として進められています。各病院単位でのチーム医療から、地域連携によるチーム医療へと変革の重要性が高まる中、私たちキヤノンIMがお役に立てることはまだまだあると考えています」

システムによるつながり、そして人のつながりの強化をサポートしていきたいと今野は話す。同様の取り組みは長崎県諫早地域以外にも広がっており、地域医療の課題解決に対してキヤノンIMが果たす役割は、ますます大きくなっている。地域医療の未来をつくる挑戦は、これからも続く。

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)