0から1をつくり出す。XRソリューション担当が新規プロジェクトで得た「乗り越える力」

0から1をつくり出す。XRソリューション担当が新規プロジェクトで得た「乗り越える力」

2025年11月25日

ゴーグルなどのデバイスを装着すると、目の前にないはずの映像や空間が、まるで本当にそこに存在するかのように現れるXR(クロスリアリティ)技術。現在、さまざまな分野でこの技術の活用の幅が少しずつ広がっている。

キヤノンマーケティングジャパン(以下、キヤノンMJ)のITソリューション企画部では、主に扱っているドキュメント系のソリューションのほかに、XRを軸にしたソリューションを法人向けに提案し、企業の課題解決に貢献している。この仕事を全面的に任されているのが、同部に所属する入社5年目の下川 萌花だ。XRの可能性に魅了され、全力で向き合い続ける下川の情熱の源泉に迫る。

製造業からエンタメ、マーケティングまで。XRが拡張する新たな「体験」のかたち

近年、ビジネスにおけるXR活用への関心が急速に高まっている。特に製造業や教育、医療、エンターテインメントなどの業界で注目が集まっているが、その中でも製造業の現場では、開発からマーケティングまで幅広く導入が進んでおり、生産性や顧客体験価値の向上といった貢献が期待されている。

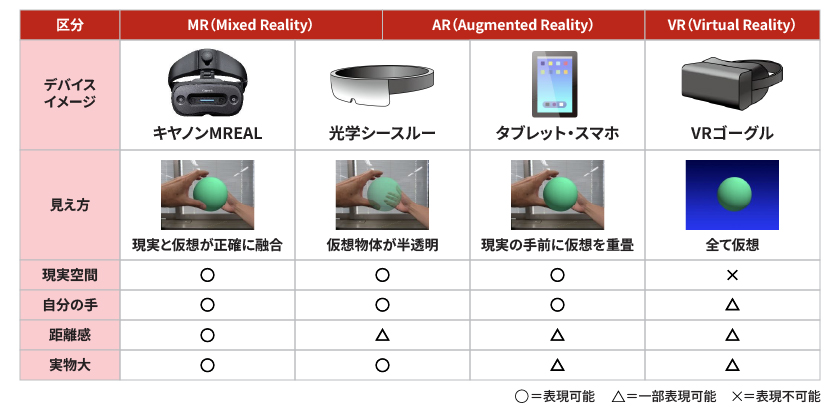

「XRは、VR=仮想現実※1、AR=拡張現実※2、MR=複合現実※3と呼ばれる映像によって現実世界と仮想世界を組み合せる技術群のことを指します」。そう語るのは下川 萌花。ITソリューション企画部のXRソリューション営業推進担当として、営業支援と販促の両方からこの技術の裾野を広げる活動をしている。

-

※1

映像全てがバーチャルで構成されている世界。現実世界を一切遮断するため、仮想世界に入り込んだような没入感がある

-

※2

現実の風景に仮想であるCGの情報を重複させて表示する技術

-

※3

現実世界と仮想世界との幅や奥行きを正確に重ね合わせ、自由な位置や角度から見ることができる技術。現実とCGの位置関係に整合性があるため、よりリアルな体験ができる

彼女が実際に担当しているのはMRとVRそれぞれの技術に着目して開発した「MREAL(エムリアル)」と「EOS VR SYSTEM」を活用した法人向けのソリューションだ。

MREALはキヤノンがカメラのメーカーとして培ってきた光学・映像技術を応用し、独自に開発したMRシステム。内蔵のビデオカメラを通して見た高精細な現実空間とCGがシームレスに融合した圧倒的な映像体験が特長だ。

一方、EOS VR SYSTEMはVRコンテンツの撮影に特化したシステムだ。

「従来のVR撮影は、複数のカメラで動画を撮影し、後日それらを合成する方法が主流でした。しかし、カメラごとに撮影位置やセンサーの種類が違うので合成が難しく、映像の継ぎ目も気になる。そこでキヤノンは、カメラボディーに180°対応の魚眼レンズを2つ搭載することで、視差を利用した3D撮影を1台で完結できる技術を開発しました」

下川は、こうしたそれぞれのシステムの強みを生かしながら、業界や企業ごとの課題とニーズに合わせてXRソリューションの最適解を日々導き出している。

突然訪れたXRとの出合い。未知の領域に感じた面白さと、貪欲に学ぶ日々

下川の入社は2021年。大学では心理学を専攻していたが、その中でもとりわけ「写真が人に与える影響」に関心があったという。

「ちょうど大学時代、人と会えないコロナ禍で、撮りためた写真を見返す時間が増えたんです。すると、写真を撮ったときの感情が鮮明によみがえって、すごく幸福感が得られるなと感じて。それを卒論のテーマにして、写真を見返す行動と幸福感の関係性について研究しました」

就職活動では写真に携わる仕事を選択肢の一つに据えて、キヤノンMJを志望。入社後、研修やOJTを経て配属されたのは、現在も所属するITソリューション企画部だった。最初はそこでドキュメント系のソリューションを担当していた下川。だが配属から半年ほど経った頃、MREALの新製品が発売されるタイミングで突然XR担当に抜擢される。

「入社当時はXRという技術についても、キヤノンがXR領域のソリューションを扱っていることも知りませんでした」と当時を振り返る。

「でも、映像やカメラの技術をただ記録するためだけではなく、新しい体験や空間の再構成に生かしている。そんな広がりを知ったとき、すごく面白い分野だと思ったんです。キヤノンの強みが生かされているソリューションでもあり、どんどん学びたくなりました」

いざXRを担当することになった下川は、未知の領域を理解するために、とにかく現場に足を運んだ。製品の仕様や技術だけでなく、実際の顧客ニーズや活用シーンまで深く知ることが必要だと考えたのだ。

「開発・企画の担当者とは、たぶん家族よりたくさん話していましたね。当時、お客さまからXRのことを聞かれても上手く答えられないのが悔しかったんです。そのため、どんな質問にも答えられるようになろうと思い、がむしゃらに学んでいました」

新しい工場見学をつくる。SUBARUとの二人三脚の挑戦

そんな下川のキャリアの中で大きな転機となるプロジェクトが訪れる。大手自動車メーカー・SUBARUの「工場見学用VRシステムの導入」というXRの新たな活用機会の創出だ。

「SUBARUさまは群馬製作所の矢島工場で、小学生や一般団体などを対象に、工場見学を継続的に実施されていました。しかしEV混流生産に向けた工事に伴い、工場見学ルートが縮小となることから、見学できる範囲が制限されてしまいました。地域とのつながりをとても大切にするSUBARUさまにとって、これは大きな課題だったんです」

そこで、XRを活用した工場見学に関する相談が持ちかけられた。当初はMRを活用したソリューション提案を検討したが、今回の目的を考えた際に、たとえ製造工程の現場にいなくとも、まるでその場にいるかのようなリアリティのある疑似体験を一度に大勢の参加者へ提供することができるVRの方が合致するのでは、と考えて後者を提案することにした。

「EOS VR SYSTEMで撮影した映像を使えば、高精細な立体映像で迫力あるものづくりの現場を余すことなく伝えられると考えました」

SUBARUが評価したのは、EOS VR SYSTEMによる映像のクオリティだけではない。デバイスの提供にとどまらず、コンテンツの制作からシナリオ設計、運用支援に至るまでトータルで工場見学を構築することができる力。そして、キヤノンというブランドへの信頼も決め手の一つとなったという。

だが、そこから導入までの道のりは想像以上にハードなものとなる。

SUBARUの矢島工場は、鉄のプレスから塗装、組み立てまで、全ての工程を一つの敷地内で担っているため、車での移動が必要になるほどの広さだ。果たしてどの場所、アングルから撮影すれば「車づくり」をより分かりやすく、魅力的に映すことができるのか。撮影前から工場見学の担当者をはじめとするプロジェクトメンバーたちと何度も議論を重ね、実際にいくつものシナリオをつくりながらベストな方法を探った。

「一般的な工場見学は『高いところから俯瞰して流れていくラインを見る』というイメージですが、今回の制作にあたっては、見学者たちにラインの近くで見ている感覚を味わってほしかったんです」と下川。

「そうすることで、現実の工場見学では伝えきれないSUBARUさまの技術力や、現場の技術者の方たちがどのようなことに気をつけながら作業しているのか、といったところをしっかり伝えられるのではないか、と考えました」

そんな想いで、現場ではあえて普段は立ち入ることができないラインのすぐ近くからの撮影にも挑戦した。例えば車体の内側にカメラを固定し、車内の視点からロボットアームが作業する様子を撮影したシーン。誰も見たことのない角度からの映像によって、技術力を伝えるのと同時に、まるで自分が製造中の車の中にいるかのようなワクワクする体験も可能にした。

一方、本番の撮影では、工場の限られた稼働時間の中で急きょ2つのチームに分かれて同時進行するなど、臨機応変な対応力が問われた。

「現場の撮影スケジュールは本当にギリギリで。ラインの稼働時間内に撮りきらなければならないので、毎回時間との勝負でした」

制作期間もタイトだった。特に工場見学の一番基本となるコンテンツは、プロジェクト開始からわずか2〜3カ月で仕上げなければならなかった。また、納品数についても、ナレーション別や用途別のコンテンツまで含めると最終的に20本以上におよんだ。そこで一部を先に納品し、順次制作を進めることで、なんとか納期に間に合わせることができた。

短期間での高品質なコンテンツ制作を可能にしたのは、SUBARU側の協力も大きかったという。見せたい工程や伝えたいポイント、ナレーションの内容に至るまで、担当者の豊富な知見と情熱が制作を後押しした。

「私たちだけでは、なかなか難しかったと思います。長年、地域との関係性を大切にし、工場見学に対して以前から並々ならぬ情熱を持って臨んでこられたSUBARUさまと、『少しでもSUBARUさまのニーズに応える良いものをお届けしたい』という私たちの強い想いが重なったからこそ実現できたことです。本当に二人三脚のプロジェクトでした」

こうして完成したコンテンツは、SUBARU社内でも先進的な取り組みとして高く評価され、イベント等での利用など、新たな活用へと展開していくことが予定されている。下川は改めてプロジェクトの成果をこのように振り返る。

「一番の成果は、実際には立ち入ることができない工程も含めて、臨場感のある新しい工場見学を生み出せたことです。従来の見学ルートでは伝えきれなかったものづくりの現場の空気感や迫力を、美しく立体的な映像で体感していただけるようになりました」

また、ローンチ初日には工場へ見学に訪れた子どもたちがVRゴーグルを装着して楽しそうに体験する姿に立ち会った。その様子が、何よりも印象に残っているという。

「普段は法人のお客さまと向き合うことが多いので、いままでエンドユーザーのリアクションを見る機会があまりなかったんです。でもこのときは、目の前で子どもたちが『わあ!』と声を上げながら楽しんでくれて。あの瞬間は本当にうれしい気持ちと達成感が込み上げてきました」

下川にとっても、初めて尽くしだった今回のプロジェクト。パッケージ化されたソリューションを提案するのではなく、「どうすれば魅力的な工場見学を実現できるか?」というゼロベースの問いに向き合う経験は、想定外の困難も数多くあった。それでも、決して後ろを向かなかった理由はなんだったのだろうか。

「私、本当に負けず嫌いなんです。できないことがあっても『絶対にやってやる!』と思ってしまうタイプで(笑)。でもそのためには、まわりよりも一歩でも早く、多く行動しないと成し遂げられません。今回も、もっと良いものをつくって提供したいという貪欲さや、もっとお客さまに喜んでいただきたいという気持ちが、モチベーションの源泉でした」

コミュニケーションの大切さ、視座を高く持ってプロジェクト全体を見わたす姿勢、そして何より諦めない力。このプロジェクトは、下川に多くの課題と同じだけの気づきや成長をもたらした。

大いなる“XR愛”とともに。この技術がより世の中へ広がる未来を目指して

SUBARUとの取り組みを通じて、XRソリューションの可能性はキヤノンMJの社内でも注目されるようになった。新しい工場見学をつくるという前例のないチャレンジに向き合った下川がいま、見つめているのはその先の景色だ。

「今回のプロジェクトをきっかけに、弊社としてもこれらをさらに展開していく機運が高まっているので、そうした流れをさらに加速させたいです。実は私、担当に任命されたときに知識も経験もないのに『XRといえば下川さんって言われるようになります!』と宣言したんです。それがいま、少しずつですが現実になってきているような気がします。自分の中でもXRに対する愛が確実に深まってきていると感じているので、今後はもっとこの素晴らしい技術を牽引する存在になりたいです」

XRの価値を世の中に伝える。それは簡単なようでいて、決して一筋縄ではいかない。映像体験であるがゆえに言葉だけでは伝えきれない魅力をどう届けるか。それが営業推進という立場で下川が果たすべき役割の一つだ。

「まずは価値を分かりやすく、丁寧に伝えていく。そして、お客さまの課題を一つずつ解決していくことで、より多くの人がこの技術を身近に感じていただけるような未来をつくっていきます」

下川 萌花の挑戦は、これからもXRとともに加速していく。

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)