医師や患者の安心を創りたい。電子カルテの導入で診療所の「不」解消に挑む、キヤノンITSメディカル・営業担当者の想い

医師や患者の安心を創りたい。電子カルテの導入で診療所の「不」解消に挑む、キヤノンITSメディカル・営業担当者の想い

2025年9月10日

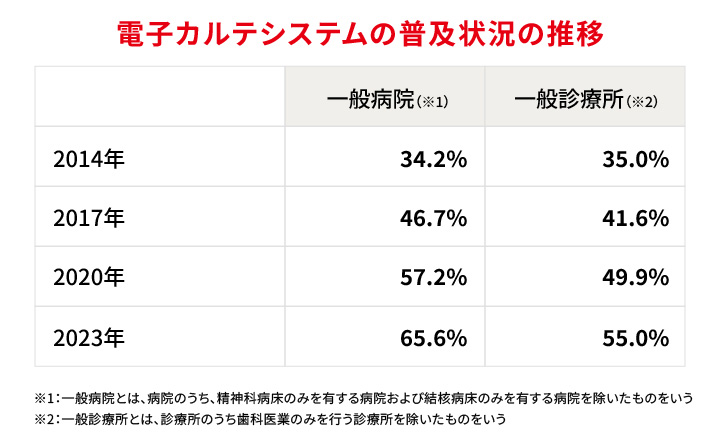

超高齢社会といわれる日本。国民の健康寿命の延伸と社会保障制度の持続可能性の観点などから、医療分野でのデジタル・トランスフォーメーション(以下、医療DX)が急務となっている。そして、その中核を担うのが電子カルテだ。患者の診療記録を電子的に記録する電子カルテは、データの保管や情報の一元管理、診療科間での連携のしやすさなどのメリットがあり、厚生労働省は、2030年までに「おおむね全ての医療機関への導入を目指す」ことを目標に掲げている。

こうした国の取り組みが進む中、キヤノンITSメディカル(以下、キヤノンIM) 第三ソリューション本部に所属する西尾 一平は、それぞれの診療所が抱える課題に向き合い電子カルテの導入を支援している。美容師から転身したという異色の経歴の持ち主で、持ち前のチャレンジ精神とコミュニケーション力を武器に、今日も医療DXの支援に奔走する。そんな彼を突き動かす情熱の源泉に迫った。

医療DXの中核となる電子カルテの導入と、診療所が抱えるハードル

キヤノンIMにシステムアドバイザーとして入社後、営業推進部門での経験を経て、2年前より営業職となった西尾。デジタル化の波が押し寄せるあらゆる医療現場を支援しているキヤノンIMの中で、自身が所属する第三ソリューション本部は、関西地方2府4県の営業先エリア内の「診療所」の医療DXを支援している。

「診療所の医師やスタッフは日夜、命を預かるという使命感を持って患者さんに向き合っていらっしゃいます。外来診察から往診まで、食事の時間も取れないほどに忙しくされ、患者さんの病気を治したいと奮闘されています。私は、キヤノンIMが支援する医療DXが、そんな皆さんの業務を支え、負担軽減の役に立てばよいと願いながら、日々診療所の方々と向き合っています」

医療DXの中核となる電子カルテについても語ってくれた。

「電子カルテの導入が見据える先には、皆がより良質な医療やケアを受けられる世界があります。私たちキヤノンIMは、創業以来50年以上にわたり、医療業界に特化したITソリューションの導入支援とアフターサポートを通じて、業界の発展に貢献してきました。そのノウハウを生かして、電子カルテについても20年以上前から導入支援に携わっています」

ただ、2023年の厚生労働省の医療施設調査によると、一般診療所への電子カルテ導入率は55%。一口に電子カルテといっても、医療機関や医師ごとに運用状況や求めるものが異なるため、なかなか一筋縄ではいかないようだ。

電子カルテ導入には、経済的なハードルだけでなく、心理的なハードルも存在するという。「特に診療所では、既存の仕組みが変わることへの抵抗感や、医師やスタッフの高齢化に伴ってデジタル化に消極的となる現場も少なくありません。電子カルテは入力に時間がかかるといった懸念を抱く方もいらっしゃいます」と、西尾は現状を分析する。そのようなハードルを越えるサポートにも西尾は尽力している。

「安心感」「巻き込み」「準備」をキーワードに、診療所の皆さんが納得する提案を

前章で触れたとおり、一般診療所への電子カルテ導入率は55%。西尾は、そんな現実と向き合いながらどのように電子カルテ導入に取り組んでいるのか、キヤノンIMの強みとともに聞いた。

「長年の実績から蓄積されたノウハウだけでなく、提案から導入、運用まで、困ったことがあればすぐに応じられる手厚いサポート体制が、キヤノンIMの大きな強みです。最近はオンラインサポートのみを提供する企業もありますが、私たちは、オンラインと電話でのサポートを併用し、導入を手掛けたことのある経験豊かなアドバイザーがお困りごとに答えます。さらに、そこで解決しない場合には、営業担当やエンジニアが直接現場に行って対応します」

そのような“安心感”が評価されて導入に至るケースは珍しくないという。では、キヤノンIMの強みを診療所の方々に伝えるために、どのようなことを心掛けているのだろうか。

「キーワードは“巻き込み”です。診療所の皆さんを、いかに巻き込むかを常に心掛けています。決定権のある院長先生だけでなく、受付や看護師といったスタッフの皆さん全員に、電子カルテ導入のメリットや導入後のサポート体制などを具体的にご説明しています」

なぜなら、と続ける。

「電子カルテに限らず、デジタル化を進めていくためには、その過程でいままでのやり方を変えることになります。ある程度の投資も必要になるでしょう。せっかくそのような時間やコストをかけるのだから、最大限に価値を享受していただきたい。だからこそ、診療所の全員に理解・納得していただきたいんです。万一、電子カルテ導入によって生じる懸念点やハードルがあれば、それも正直にお伝えして解決策を一緒に考えていきます」

一例として、院長先生が高齢で、これまでの診療で蓄積されてきた膨大な量の紙のカルテをどのように残せばいいのか、と思案されていた診療所のケースを挙げてくれた。

「診療所にとって、院長先生が長年診察してきた患者さんの記録は『診療所の資産』です。電子カルテ導入で、その資産を安全に保存して次世代に引き継げるのはもちろん、患者さんは、院長先生が現役を退かれたあとも、信頼できる『かかりつけ医』としての診療所に通い続けることができます。まずは院長先生に、そのような診療所・患者さん双方のメリットをご理解いただきました」

そのうえで、スタッフに向けた説明の機会も複数回設けてもらい、導入後の作業内容などを明確化して関係者全員の不安や疑問を解決していったという。そして、そのような導入アプローチを実践するために、西尾は“準備”の大切さも強調する。

「私たちは、診療所の状況に合わせたデモンストレーションを用意しています。導入後の活用がどのようになるのか、具体的なイメージを診療所の皆さんに持っていただけることが何より大事ですから。そのために、事前に提案先の医療方針や特色を把握することはもちろん、医療業界の専門用語や関連する法令など、必要な学習や多岐にわたる情報のキャッチアップは常に欠かさないようにしています」

支援エリア拡大とクラウド製品の本格導入という、新たな挑戦

“巻き込み”を実践する西尾の背景には、これまでのキャリアで培ってきたコミュニケーション力が見え隠れする。「美容師時代のお客さまには、話好きな方もいれば寡黙な方もいました。多くの接客機会を通じて、その人に合わせたコミュニケーションが自然と取れるようになりました。『この人はどんな人なのか』を察知する能力が身についたのかもしれませんね」という。

加えて、美容師から異業種への転身、キヤノンIM入社後のシステムアドバイザーから営業職への異動といった経験を通じて、新たなことに挑戦する姿勢も備わっているのだろう。現在携わっているという「営業エリアの拡大」業務からも、そんな挑戦の姿勢がうかがえる。

「キヤノンIMは現在、近畿地区以外の西日本エリアの診療所への提案を強化しようとしています。もともと、新しいことへの興味やチャレンジしたいという強い気持ちがあったのと、自分たちが会社を引っ張る世代になってきた責任感などから、ぜひやってみたいと自ら手を挙げて担当になりました。具体的には、中国地方の企業と提携して、お互いの強みを持ちよりながら診療所への提案から導入、運用までを行いたいと考えています。とはいえ、これまで中国地方では営業活動をしてこなかったため、お取引先となる診療所へのアプローチだけでなく、提携の枠組みも整備しなければなりません。顧客基盤とビジネス基盤を並行してつくり上げていく必要があるんです」

また、西尾の挑戦はそれだけにとどまらない。キヤノンIMにとっては新領域となる、クラウド版電子カルテの立ち上げ、導入にも積極的に携わっている。

「クラウド版には、在宅医療の現場でもモバイル端末から情報を確認できたり、患者が通院支援アプリを利用できたりするなどのメリットがあります。そのため、製造元メーカーには医療現場の状況を伝えながら、診療所にはクラウド版の良さを伝えていくといった、製品の品質向上の取り組みと安心して導入いただけるような提案の両方に携わっています」

ただし、そこには常時インターネット接続が必要になるクラウド版ならではの事情もある。

「セキュリティが確保された安全な環境での情報管理や通信が、非常に強く求められます。特に診療所には、ニュースなどを見聞きして感じる不安から来る、サイバーセキュリティへの根強い懸念があるからです」

そこで、西尾が取りまとめる、キヤノンMJグループだからこそできる総合的な提案が生きてくる。電子カルテ導入にとどまらず、診療所が抱えるサイバーセキュリティなどへの不安を解消するためには何をしたらいいのか、常にお客さまの状況を考えながら動く。まさに彼の強みである課題解決への情熱と行動力が生きてくるところでもあるだろう。

電子カルテの導入で、診療所を必要としている患者のメリットも追求したい

医療の現場に向き合って12年が経ったという西尾に、営業職の醍醐味を聞いた。

「電子カルテを導入いただいた先生から、『導入当初は作業に少し手間取ったけれども、今では西尾さんが言っていた通り、カルテの運用や管理がだいぶ楽になった。導入して本当に良かったよ』と笑顔で言っていただけるとやっぱり嬉しいですよね。カルテの整理で連日夜遅くまで作業していた先生方が早く帰れるようになるなど、状況が改善されたのを見ると、『提案して良かった』と営業職の醍醐味を感じます」

当然良いことばかりではない。その道のりには失敗もあったようだ。

「営業職になったばかりの頃は、準備不足でお客さまの期待に即座に応えられないこともありました。例えばシステムに必要なプログラムを現場に持っていかなかったため、その場で作業ができなかった、といったこと。先ほど準備の大切さをお話ししましたが、私自身がその大切さを日々身をもって学んできました」

営業職の醍醐味を糧とし、失敗を乗り越え、診療所への電子カルテ導入を支援する。そんな西尾を動かしている情熱の源はなんだろうか。

「命を預かる使命感を持って患者さんに向き合う診療所の皆さんのお役に立ちたいという強い想いがあります。また、医師の負担軽減など診療所が抱える『不』を解決することは、患者さんの待ち時間短縮や(必要に応じた)医療機関間のスムーズな連携など、患者さんにとってもいろいろと良い影響があります。それは、自分の家族や友人、身近な人たちの生活をより良くすることにほかなりませんよね」

つまり、患者と真摯に向き合う医師の想いに少しでも貢献することが、結果として誰もが質の高い医療を快適に受けられることになると信じているのだ。そんな信念に突き動かされ、「ただ電子カルテを売るのではなく、その先にいる人々の安心を創りたい」という想いを胸に、診療所の方々と患者のため、西尾は今日も奔走する。

『西尾に聞けばいい』と思われるくらいの知識を身につけたい」と語る西尾。その「興味津々」な姿勢も、医療現場と技術を橋渡しする原動力となっている

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)