若者のリアルな声に向き合う「ワカモノスタディ」。未来の生活につながるヒントをどう捉えるか

若者のリアルな声に向き合う「ワカモノスタディ」。未来の生活につながるヒントをどう捉えるか

2025年4月28日

価値観が目まぐるしく変化し、新たなトレンドが次々と生まれる現代。こうした変化の裏にある本質的なニーズや社会の動向を捉えるには、常に新しい感性や考え方を持つ「若者」についての理解が欠かせません。

キヤノンマーケティングジャパン(以下、キヤノンMJ)の企業内起業「ichikara Lab」では、若年層の価値観や行動に着目し、若年層マーケティングの強化と、新たな顧客層へのリーチを目指し、新規商品・サービス創出を模索しています。その中のプロジェクト「ワカモノスタディ」では、若者たちのリアルな声を集め、未来につながるヒントを探っています。

「若者」に注目することで得られる気づきとは? ichikara Labの紅村 茉友さんと渡邊 ゆうみさんに話を聞きました。

若者の声に耳を傾け、「未来の兆し」を捉える

― 本日はよろしくお願いします! 早速ですが、「ichikara Lab」とはどのような組織なのでしょうか?

紅村:キヤノンMJ初の企業内起業として2020年4月に設立した組織です。「若者の気持ちや生活に寄り添う商品・サービスを生み出し、新しい価値を提供する」というミッションを掲げて活動しています。

― 「若者」というと「Z世代」などのイメージがありますが、ichikara Labではどれくらいの年齢層を「若者」と捉えているのでしょうか?

渡邊:対象としているのは中学生から社会人10年目くらいまで、と幅広い世代です。一言で「若者」といっても、年齢や性別などの属性だけでは括れない多様な価値観やニーズが存在するため、さまざまな方々とつながりを持ち、より本質的なインサイトの理解に努めています。

― そもそも、ichikara Labはどのような経緯で発足したのですか?

紅村:きっかけは、2018年に発売したミニフォトプリンター「iNSPiC」のマーケティング活動でした。これまでカメラやインクジェットプリンターなどキヤノン製品の顧客層は中高年の男性が中心でしたが、iNSPiCは若年層の女性の利用を想定した製品。次世代の顧客層を開拓する必要性が高まっていたこともあり、若年層のインサイトを蓄積し、事業に生かす専門組織としてichikara Labが誕生したのです。

渡邊:人口比率で見ると若年層は少ないかもしれません。ただ、いつの時代も、新しい考え方や感性で半歩先の未来にいるのは若者です。近い将来、生活者の中心となる若者の理解こそが、「未来の兆し」を捉え、より良い未来を創るために重要だと考えています。

「今、若者に何を提供できるか?」だけではなく、「これからの時代を担う若者と一緒に、未来に向けて何ができるか?」を考えて活動しています。

「リアルな声」と「温度感」を引き出すために

― 「ワカモノスタディ」について教えてください。

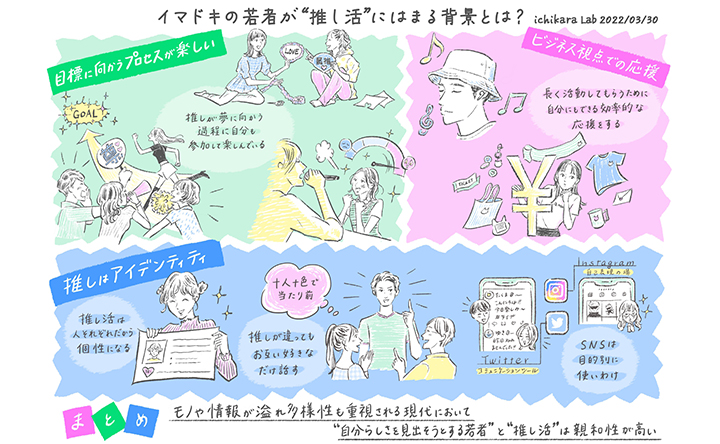

紅村:ワカモノスタディは、若者と一緒に未来につながるヒントを探るプロジェクトです。若年層が自分ごととして話せるテーマをもとに、ワークショップ形式でディスカッションを行います。例えば「推し活」「ヘルスケア」「仕事観」など、身近な話題を通じて変化の速い若者のトレンドや価値観、購買行動などの背景にあるインサイトを探ります。

渡邊:プロジェクトは「テーマ設定」「ワークショップ」「レポート」というステップで行っています。

まずテーマは、世間の関心が高い話題や、最近よく耳にする言葉をもとに、その背景を深掘りするものを社内で議論して設定します。例えば、単に「推し活」ではなく、「なぜ若者の間で推し活が流行するのか?」という問いをテーマにする形です。

ワークショップでは、参加者へ事前に「課題」を出しています。テーマに沿って、自分や周りの普段の生活を振り返ったり、最近気になっているトレンドについてリサーチしたり。それらの情報を持ち寄ってディスカッションを行い、お互いに気づいたことを話してもらいます。

そして、得られたインサイトを、最終的にイラストとともにレポートにまとめ、外部に向けて公開しています。

若者が推し活に夢中になる理由や、多種多様な推し活の在り方について掘り下げている

渡邊:無数のデータが溢れる今だからこそ、若者を一括りで捉えるのではなく、一人ひとりと向き合って、リアルで温度のある声に耳を傾けることを大切にしています。定量的なデータでは捉えきれない、時には本人すらも気づいていないような感情や価値観を言語化し、新しいアイデアのヒントを見つけることを目指しています。

― そうした声を拾うために、どのような工夫をしているのでしょうか?

渡邊:例えば事前課題では、「インターネットやSNSなどで検索した答えではなく、自分の気持ちや考えを自分なりの言葉で書く」ということをお願いしています。「自分の行動を振り返って、どう感じたか?」や「そこからどのような傾向が見えてくるか?」などの問いに対して、自分なりに分析を行い、言語化してもらうのです。

テーマによって、他者へのインタビューや、グラフの作成などを行うこともあり、その形式はさまざまだ

また、参加者の潜在的な気持ちを引き出すために、私たちもディスカッションに交ざってサポートをしています。

実際に「自分がこんなことを思っていたとは、気づかなかった」という声も多いです。例えば、若い世代にとって身近なSNSの使い方が話題になった際に、LINE※1のチャット機能とInstagram※2のストーリーズ機能を無意識に使い分けている人が多いという気づきがあったんです。背景を掘り下げていくと、相手から反応がほしいときはLINE、反応は求めていないが、何か共有したいことがあるときはInstagramストーリーズというように、周囲の人との距離感も考慮しながらツールを選んでいることが分かりました。

無意識の行動やその裏にある価値観を探っていくことで、参加者自身が自分を深く知る場にもなっているようです。

― ワカモノスタディを運営する上で、大切にしていることはありますか?

渡邊:一番大事にしているのは、若者に寄り添う姿勢ですね。一方的に質問するのではなく自身の体験も交えながら話すなど、同じ目線で対話することを心がけています。

紅村:レポート作成においても、若者の言葉をできるだけそのまま届けることを重視しています。分かりやすさは意識しつつも、手は加え過ぎないことで、読み手にもよりリアルな温度感が伝わります。若者のありのままの言葉をまっすぐに受け止めることが、本質的なインサイトを引き出すカギだと考えています。

-

※1

「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です

-

※2

「Instagram」はMeta Platforms, Inc.の商標または登録商標です

「Z世代」はプレッシャー? 見えてきた若者のホンネ

― ワカモノスタディを通じて、若者のインサイトの傾向について気づいたことはありますか?

渡邊:“自分らしさ”がこれまで以上に必要とされていることですね。多様性が重視される世の中になり、「みんな違ってみんな良い」という価値観が浸透する一方で、「自分の良さや個性を見つけなければ」というプレッシャーを感じている人が多いように思います。

また、もう一つ印象的だったのは「世間のZ世代への期待」に対する戸惑いです。特に高校生や大学生の間では、「大人が思っているZ世代像と自分は違う」「次の世代の方がさらに新しいことをやっている」という認識が強くなっていると感じます。

SNSの普及によって、常に他者と比較できてしまう環境に置かれていることも大きく影響していると感じます。あらゆる人の成功体験が周りに溢れているため、「自分が埋もれてしまうのでは」と不安に感じる人も少なくないようです。

紅村:そういった背景を知っているからこそ、ワカモノスタディの参加者から「自分は本当はこういうことが好きだったんだ、と気づけた」「自己理解につながった」と言ってもらえた時は嬉しかったですね。

― コミュニケーションにおいて、若者ならではの特徴を感じる点はありますか?

紅村:大きな共通点の一つに、「自分の価値観や考えを押し付けない」ということが挙げられます。これも多様性に通じる話かもしれませんが、「自分は気にしないけど、相手は気にするかもしれない」ということを自然と意識しているんですね。

渡邊:最近若者の間で流行している位置情報共有アプリなどもその例です。「位置情報共有」と聞くと、「監視されているみたい」と抵抗感を抱く人もいるでしょう。でも、一部の若者の間では、相手への「配慮」の一環として、こうしたアプリが活用されているようです。お互いに位置情報を共有することで、おのずと「自宅にいるなら連絡してもいいかな」「外出中なら後で連絡しよう」という配慮ができます。むやみに干渉せず、お互いの時間やペースを邪魔しないことが、若者にとっての「思いやり」であり、コミュニケーション方法の一つなのです。

ワカモノスタディをきっかけに広がる共創の輪

― ワカモノスタディで得られたインサイトは、どのような場面で活用されているのですか?

渡邊:これまでいくつかの商品企画・開発においてインサイトを活用してきました。

例えば、ミニフォトプリンターに「SELPHY QX20」というモデルがあるのですが、この商品のマーケティングにも、ワカモノスタディで得たインサイトを生かしています。特に「写真を交換することが、若者にとってのコミュニケーションとなっている」という気づきが、「写真をシェアしてみんなで楽しむためのプリンター」という商品コンセプトを考える大きなヒントになりました。

得られたインサイトがすぐに事業や商品開発につながるとは限りませんが、数年後に市場のトレンドと一致するケースもあります。

― まさに半歩先の未来予測ですね。反響などはありますか?

渡邊:レポートをきっかけに、企業や学校、ゼミ、学生個人からのお問い合わせが増えています。企業からは「若年層向けの商品について一緒に考えたい」という相談が来たり、ゼミや学生からは「授業や卒論で取り上げたいので、このテーマについて詳しく話を聞かせてほしい」という依頼が来たりしています。

紅村:最初からいきなり「一緒にビジネスをしましょう」 ではハードルが高いですが、ワカモノスタディの活動が、「まずは一緒に考える」という柔らかい入り口となっています。この積み重ねで、新しい価値やアイデア創出の可能性を広げていきたいです。

若者と共に未来を創る ー ichikara Labが目指すもの

― 最後に、ワカモノスタディの活動をはじめ、ichikara Labとして取り組んでいきたいことを教えてください。

紅村:これまでプロジェクトを通じて多くの方々とつながることができました。今後はさらに外部との共創を強化し、プリントの「体験」を価値として提供できるような、新しい取り組みに注力していきたいと考えています。その一環として、新たに「オープンイノベーションプログラム」をスタートしました。

これは、プリントの新しい価値創出に共にチャレンジしてくれるパートナー企業を募集するプロジェクトです。若年層にとってプリントは非日常的で新鮮な体験になり得ると感じています。例えば、エンタメ領域。推し活文化がますます広がりを見せていますが、アイドルやスポーツ選手のファン向けに新しいプリント体験を提供するなど、その可能性は多岐にわたります。こういった、さまざまなパートナーと、ワクワクするような新しい価値創出に共にチャレンジしていきたいと考えています。

渡邊:ichikara Labは、さまざまな活動を通して、キヤノンMJグループのパーパスである「想いと技術をつなぎ、想像を超える未来を切り拓く」を体現したいと思っています。より良い未来の実現に向けて、これからも若者と一緒に未来を考え、形にしていくという大きな挑戦に取り組んでいきます。

関連リンク

- ichikara Labについて

- ワカモノスタディについて

- 「iNSPiC」について

- 「SELPHY QX20」について

- ichikara Labが企画・商品化した「Privacy Talk」について

- キヤノンMJグループのパーパスについて

本記事に関するアンケートにご協力ください。

2分以内で終了します。(目安)